Neuerscheinung des Monats

Februar 2026

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

Rez.: Kussl, R. (2026), Hellas im Hofgarten. Richard Seewalds Griechenlandzyklus in München. 92 S. Verlag: Schnell & Steiner Regensburg. 12,00 EUR (ISBN 978-3-7954-9078-2).

Gäste, die in München auf den Spuren der klassischen Antike sind, besuchen in der Regel die Staatliche Antikensammlung am Königsplatz oder die Glyptothek ebendort, möglicherweise auch die Alte Pinakothek, in der viele Gemälde zu sehen sind, die die Rezeption antiker Motive beinhalten, aber die Griechenlandbilder in den Hofgartenarkaden kennen nur wenige, selbst für Einheimische stellen sie meist ein Desiderat dar. Rolf Kussl, promovierter klassischer Philologie, Lehrkraft für Latein und Griechisch und viele Jahre als Ministerialrat im Bayerischen Kultusministerium für die Sprachlichen und Humanistischen Gymnasien sowie die klassischen Sprachen verantwortlich, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Wandbilder griechischer Landschaften, die der Maler und Schriftsteller Richard Seewald geschaffen und mit klassischen Zitaten von Homer bis Goethe versehen hat, einem interessierten Publikum zu erschließen. Wie aktuell das Thema ist zeigt ein Artikel in der Münchner Abendzeitung vom 14. Januar 2026, verfasst von Adrian Prechtel; der Titel lautet: Kennen Sie den Münchner Hofgarten? Aber vielleicht (noch) nicht den „Griechenlandzyklus“ dort. Fast unbekannt, doch bedeutend und mit Bedeutung: Die Bilder von Richard Seewald in den Hofgartenarkaden. Der Autor konstatiert, dass die meisten Besucherinnen und Besucher wohl achtlos an den Kunstwerken vorbeigehen. Adrian Prechtel formuliert: Dabei handelt es sich um etwas ganz Besonderes mit einer besonderen Geschichte. Rolf Kussl hat sich der Mühe unterzogen, dieser Geschichte nachzugehen sowie Bilder und Texte des Griechenlandzyklus einzeln vorzustellen und zu erläutern. Im Anhang I erfahren die Leserinnen und Leser interessante Details zur Biographie und zu den Reisen des Künstlers (78-79), während der Anhang II eine Synopse zu den Bildern enthält (80); auf knappem Raum bietet die Tabelle den jeweiligen Titel des Bildes, daneben die genaue Lokalisierung, nennt die Bildvorlage und verweist auf die Seitenzahl(en) der Publikationen und führt letztendlich die Quellen für die Übersetzungen an. Wer sich noch intensiver mit dem Opus beschäftigen möchte, kann auf die verwendete und weiterführende Literatur zurückgreifen (81-83). An das Abbildungsverzeichnis (84-86) schließt sich das nützliche Personen-, Orts- und Sachregister an (87-91, von Abendland bis Zypern).

Den Auftakt des Buches bietet ein kurzer Abschnitt mit dem Titel: „Der Münchner Hofgarten – Entspannung, Geschichte und vieles mehr“ (7). Wer eine Stadt wie München besucht, erlebt – wie in anderen Großstädten auch – die Hektik des Alltags, die zahlreichen Touristen, den Straßenverkehr. Aber: die Stadt bietet in unmittelbarer Nähe des Altstadtrings Orte der Erholung, und dazu zählt mit Sicherheit der Hofgarten, der direkt an den Odeonsplatz und an die Residenz angrenzt. R. Kussl erinnert daran, dass hier aber auch Geschichte erlebt werden kann, denn die Baugeschichte des Hofgartens, „seine Denkmäler und die in seinen Arkaden beheimateten Gemälde sind engstens mit der Historie Münchens, Bayerns und seiner Herrscher aus dem Hause Wittelsbach verbunden“ (7). Während viele Einzelheiten von Attraktionen in München bereits in Aufsätzen und Büchern, auch in Reiseführern, veröffentlicht wurden, bedarf es im Falle der Bilder des Malers Richard Seewald einer Publikation wie die hier von R. Kussl präsentierte, um den Werken des Künstlers gerecht zu werden und vor allem sie in Erinnerung zu rufen. Der Autor möchte eine Lücke schließen und die „Bilder und Texte nicht nur erstmals identifizieren und analysieren, sondern auch deren Vorlagen und Quellen“ erschließen (7). Damit dieses Ziel erreicht werden kann, hält es R. Kussl für unerlässlich, über die Geschichte des Hofgartens zu informieren („Der Hofgarten bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts“, 8-10), kurz auf die Kulturpolitik Ludwigs I. einzugehen („Ludwigs I. Bilderzyklen im Hofgarten – Wittelsbach, Italien, Griechenland“, 11) und die Situation Griechenlands im 19. Jahrhundert zu skizzieren („Hellas im Hofgarten zur Zeit König Ludwigs I.“, 12-15). Für diejenigen Leserinnen und Leser, die kaum Kenntnisse vom Künstler und von den Bildern und Texten haben, ist das sich daran anschließende Kapitel von besonderer Bedeutung: „Hellas im heutigen Hofgarten – Richard Seewalds Griechenlandzyklus“, 16-22).

Richard Seewald, 1889 in Arnswalde/Westpommern geboren, begann früh als Künstler tätig zu werden; seine Karikaturen und Gemälde wurden in verschiedenen Salons ausgestellt. Auch auf seinen zahlreichen Reisen entstanden viele Bilder; er wurde 1924 zum Professor an den Kölner Werkschulen berufen, wo er bis 1931 wirkte. 1934 unternahm er eine Reise zu den „Grenzen des Abendlandes“ (78). Dazu publizierte er 1936 folgendes Buch: Zu den Grenzen des Abendlandes. Eine Reise nach Stambul und Palästina, Cypern und Rhodos, Griechenland und dem Archipelagus (mit 160 Zeichnungen, München 1936). Da seine Kunst von den Nationalsozialisten als „entartet“ eingestuft wurde, zog er nach Ronco (Schweiz), erst 1954 nahm er eine Professur an der Münchner Akademie der Bildenden Künste an, lebte im Winter in dieser Stadt, ansonsten in Paris oder in Ligurien (78). 1961 wurde ihm die Ausmalung der Arkaden im Münchner Hofgarten übertragen; „er war für diese Aufgabe prädestiniert, denn kein anderer Künstler seiner Zeit hatte Griechenland so intensiv bereist, in hunderten Bildern gemalt sowie in zahlreichen Reisebeschreibungen und Tagebuchaufzeichnungen geschildert“ (16). Kurz vor seinem Tod 1976 schuf er Wandmalereien im Pfarrsaal der Herz-Jesu-Kirchen in München (79).

Bei den Kunstwerken handelt es sich um 15 „Fresko-Grisaillen, also in Grau, Weiß und Schwarz ausgeführte Malereien“ (18). Sie bilden einen Kontrapunkt zur Rückwand der Arkaden, die „in einem starken pompejanischen Rot gestrichen“ sind (78). Dass sie relativ hoch angesetzt wurden erklärt der Künstler unter anderem damit, dass die Malereien nicht in die Reichweite von Kinderhänden positioniert werden sollten und somit besser vor Beschädigungen geschützt seien (78). Als Vorlage dienten meist die bereits erwähnten Zeichnungen und Skizzen, die während der Reisen entstanden, die Richard Seewald unternommen hatte. Mindestens acht Bilder orientieren sich an den auf seiner ersten Griechenlandreise 1934 angefertigten Skizzen. Da der Künstler die Illustrationen in einigen Fällen mit detaillierten Bildtiteln versehen und seine Reise genau geschildert hat, ist es mitunter möglich, die Motive zu lokalisieren und „Rückschlüsse auf die jeweiligen Standorte, von denen er die Bilder zeichnete“, zu ziehen (19). Da ich im Rahmen dieser Besprechung natürlich nicht auf alle Bilder eingehen kann, die R. Kussl vorstellt und erläutert, sollen zumindest die Titel genannt sein: Felsige Küste, Griechisches Schiff, Pinie und Cypresse, Athen, Olympia, Delphi, Ithaka, Korfu, Zypern, Akrokorinth, Naxos, Korinth, Sunion, Aigina, Poros (5).

Richard Seewald hat nicht nur die Wandmalereien geschaffen, sondern auch altgriechische Texte (allerdings in deutscher Übersetzung) und solche von deutschen Klassikern (Hölderlin und Goethe) hinzugefügt; letztere kannte er sehr gut, teilweise sogar auswendig, wie seine Bücher und Aufsätze belegen (21). Texte folgender griechischer Autoren hat der Künstler ausgewählt: Homer, Sappho, Pindar, Euripides und Nonnos (21). Auf welche Übersetzungen er zurückgegriffen hat erfahren die Leserinnen und Leser im Abschnitt: Die Texte (21-22).

Wie R. Kussl die Vorstellung eines Bildes strukturiert hat, möchte ich am Beispiel von Abbildung 4: Athen exemplarisch darlegen. Auf Seite 26 ist das Bild im oberen Teil abgedruckt, der passende Texte von Pindar dazu darunter – wie im Original (Abb. 23). Auf der nächsten Seite (S. 27) gibt es zwei Abbildungen, oben eine größere Variante der Abbildung von S. 26 (Abb. 24), darunter die Skizze (Athen vom Fusse des Hymettos), die Richard Seewald 1936 angefertigt hat (Abb. 25). R. Kussl bietet einige aufschlussreiche Details, um das Bild besser einordnen zu können. Dazu zitiert er einige Beobachtungen (28), die der Künstler in seinem Buch (1936) formuliert hat; bei einem Ausflug zum Hymettos beschreibt Richard Seewald, was er beim Blick zurück auf die Stadt Athen erkennen konnte: den Lykabettos (die höchste Erhebung in Athen), die niedriger gelegene Akropolis mit dem Tempel und weitere örtliche Gegebenheiten, jeweils unter Rückgriff auf die Farbeindrücke veranschaulicht (R. Seewald, 1936, 90f.). Richard Seewald hat für das Bild ein vielzitiertes Fragment aus Pindars Dithyramben ausgewählt (Pindar, Dithyrambos fr. 76 Schröder [64 Snell], 28). In den folgenden Abschnitten (28/29) liefert R. Kussl einige instruktive Erläuterungen zum Werk des Dichters Pindar und zu dessen Dithyramben; außerdem erklärt er, warum der Text ausgezeichnet zum Bild passt und wie die historische Situation war. Es ging um die Auseinandersetzung der Griechen und der Perser, die die Athener für sich entschieden und Athen daher als „Bollwerk von Griechenland“ bezeichnet wurde (29). Da das Wirken des Strategen Perikles ebenfalls vorgestellt wird, war es naheliegend, die berühmte Nischenfigur des Perikles, die an der Außenfassade der Münchner Glyptothek zu sehen ist (Abb. 26), abzubilden (29).

In ähnlicher Weise verfährt R. Kussl bei der Präsentation der anderen Bilder. Im Falle von Korfu (44-48) hat er – wie bei den meisten anderen Motiven – ein aktuelles Farbfoto hinzugefügt (48). Dargestellt ist die Bucht von Paleokastritsa, an der Westküste Korfus gelegen. Viele halten die Insel für die Phäakeninsel Scheria, wo Odysseus angeblich nach einem Schiffbruch gestrandet ist. Die zwei von Richard Seewald ausgewählten Textstellen entstammen allerdings nicht der Odyssee, sondern einem Fragment von Goethes Nausikaa-Tragödie, die dieser aber nie vollendet hat. Nach Aussagen von R. Kussl hat der Künstler die Landschaft in einer Taverne am Strand sitzend skizziert (46). Heutzutage wird der Ort meist von Touristen überflutet, ein Faktum, das für die Zeit, da Richard Seewald die Bucht besuchte, mit Sicherheit nicht zutraf. Daher sah er sich auch nicht gezwungen, auf die der Bucht gegenüberliegende Anhöhe zu fahren und den Ort Lakones aufzusuchen, von wo man einen atemberaubenden Blick auf die Umgebung und vor allem auf die Bucht von Paleokastritsa (Anmerkung des Rezensenten).

Unter dem Gemälde zu Zypern (49-51) hat der Künstler einen Text ausgesucht, der dem Hymnos 6, An Aphrodite (V 1-3a) entnommen ist. Dieser Text passt sehr gut zum Bild, denn Aphrodite, Göttin der Liebe und der Schönheit, wird häufig mit Zypern in Verbindung gebracht. Die Zeichnung ist offenbar in einer Ebene von Larnaka entstanden, enthalten im Reisebericht von 1936 (R. Seewald, 61).

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Rolf Kussl mit seiner Publikation eine Lücke füllt. Wer sich mit dem Griechenlandzyklus des Malers Richard Seewald auseinandersetzen möchte, kann mit großem Gewinn auf das besprochene Buch zurückgreifen. Der Autor bedient sich eines flüssigen Stils, liefert wichtige Informationen zum Verständnis der Gemälde in den Hofgartenarkaden und der dazu gehörigen Texte. Die Leserinnen und Leser werden nach der Lektüre des Opus gewiss das Bedürfnis verspüren, sich die Kunstwerke vor Ort genauer anzuschauen.

Rezensent: Dietmar Schmitz

Januar 2026

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

James Islington, The Will of the Many, Hierarchy Buch 1, aus dem Englischen von Gerda M. Pum, Berlin (Adrian und Wimmelbuchverlag) 2025, 777 Seiten, 24,95 € (Englische Originalausgabe: The Will of the Many, 2023).

Der australische Autor James Islington legt mit The Will of the Many seinen insgesamt vierten Roman vor. Wie schon bei den Vorgängern, der Licanius-Trilogie, bewegen wir uns im Bereich der High oder Epic Fantasy.

Die Welt, die Islington für seinen Roman erschafft, ist in ihrer Geographie und Geschichte fiktional, soziokulturell weist sie aber klare Parallelen zur römischen Antike auf. Das gilt vor allem für den Hauptschauplatz, die Catenische Republik. Dabei handelt es sich um eine aristokratisch regierte (Schein-)Republik, die streng hierarchisch organisiert ist und von Senatoren regiert und verwaltet wird. Die breite Masse der Bevölkerung wird unterdrückt und unter anderem mit Unterhaltungsprogrammen (ein für die Geschichte zentrales Ereignis spielt in einer Naumachie) bei Laune gehalten. Außerdem sieht sich die Catenische Republik selbst als auf militärische Expansion ausgerichtete Zivilisationsbringerin.

Vor diesem Hintergrund begleiten wir den 17-jährigen Waisenjungen Vis (ein Pseudonym; das grammatikalische Geschlecht des lateinischen vis sollte man bei der Lektüre ausblenden), den autodiegetischen Erzähler des Romans. Ursprünglich der Thronfolger eines inzwischen unterworfenen Kleinstaates, lebt er zu Beginn der Geschichte unerkannt in einem Waisenhaus. Nachdem er von einem Senator adoptiert wird, gerät er rasch in ein Netz von Intrigen: So soll er seinem Adoptivvater, der um seine wahre Identität nicht weiß, dabei helfen, den Tod von dessen jüngeren Bruder aufzuklären. Dieser Bruder ist einige Jahre vor der Handlung des Romans unter ungeklärten Umständen an der Akademie, an der ausgewählte Kinder der senatorischen Oberschicht, in den anderthalb Jahren, bevor sie 18 werden, zur künftigen Elite ausgebildet werden, gestorben. Außerdem versucht eine Widerstandsgruppe Vis für ihren Kampf gegen die Republik zu rekrutieren. Gleichzeitig muss er sich an der Akademie behaupten, sich dort gegen Mitschüler:innen durchsetzen, Freundschaften aufbauen, unbemerkt spionieren und bei all dem seine wahre Identität verheimlichen.

Vor allem die Verwendung der lateinischen Sprache ist es, die aus altphilologischer Sicht den Reiz des Romans ausmacht. Viele Figuren tragen sprechende Namen, wie beispielsweise die Hauptfigur Vis (von einer anderen Romanfigur treffend mit der Aussage „Du hast ein Aggressionsproblem.“ beschrieben), seinen Adoptivvater Ulciscor, eine bestenfalls zwielichtige Matrone Atrox, die ein Waisenhaus leitet, einen Mitschüler namens Callidus sowie die Catenische Republik selbst. Bei Formulierungen wie „ein Octavii“, muss man sich aber daran erinnern, dass man eben keinen lateinischen Text liest.

Erwähnenswert ist auch die Qualität der deutschen Übersetzung: So entscheidet sich Gerda Pum bei vielen grammatikalischen Strukturen (besonders prägnante Beispiele sind Partizipien und manche Satzgefüge) konsequent dafür, diese unverändert Wort für Wort zu übersetzen. Insgesamt kommt dadurch nie ein Zweifel auf, dass es sich um eine sehr ausgangssprachenorientierte Übersetzung handelt, wodurch das Lesevergnügen nicht unerheblich beeinträchtigt werden kann. Zudem häufen sich auf den letzten ca. 150 Seiten auch Rechtschreib- und Interpunktionsfehler.

Vor diesem Hintergrund wird der Rezensent den zweiten Band, der im November 2025 auf Englisch unter dem Titel „The Strength of the Few“ und im Folgemonat unter gleichem Titel auf Deutsch erscheint, lieber im Original lesen.

Jonas Ludäscher (Technische Hochschule Ingolstadt)

Dezember 2025

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

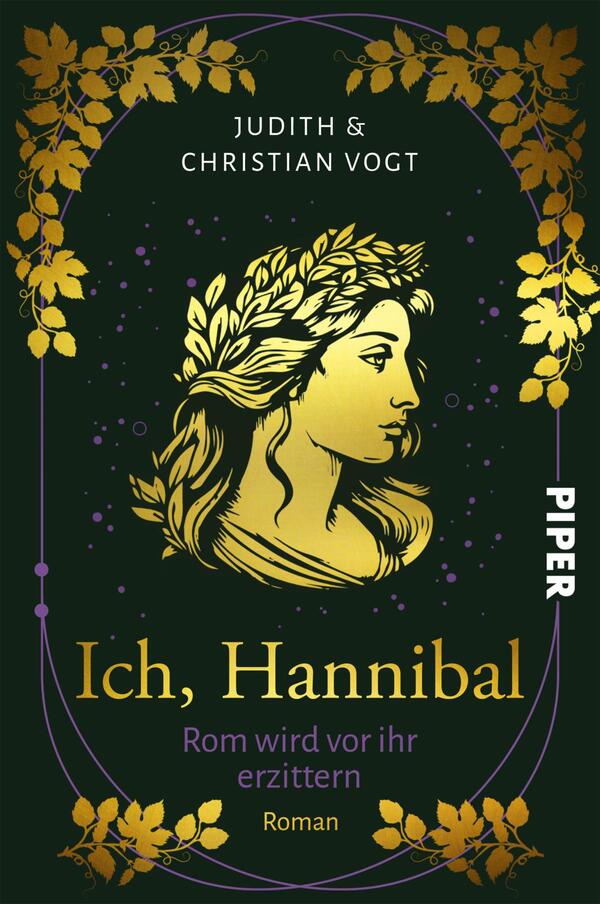

Judith & Christian Vogt, Ich, Hannibal. Rom wird vor ihr erzittern, Roman, München (Piper) 2024, ISBN 978-3-492-70658-2, 430 Seiten, € 17,00.

Judith und Christian Vogt schaffen in ihrem 2024 bei Piper erschienenen Roman Ich, Hannibal. Rom wird vor ihr erzittern die spannende Neuinterpretation eines berühmten – wenn nicht des berühmtesten – Feldzugs gegen Rom; die Ausgangsidee ist dabei ebenso provokant wie literarisch reizvoll: Die Erzählung beginnt im Jahr 218 v. Chr. mit dem Aufbruch des karthagischen Heers gegen Rom; doch Hannibal Barkas ist bereits tot – seine Frau (und Mörderin) Himilke tritt an seine Stelle, trägt seine Totenmaske, nimmt sogar seinen Namen an und führt sein Heer durch Europa, über die Alpen, nach Cannae und schließlich in die Stadt Rom selbst. Damit beginnt ein fantastisches „Was wäre, wenn“ – ein Gedankenexperiment, das historische Ausgangsbedingungen, mythische Elemente und gegenwärtige Diskussionen um Geschlecht, Macht und Krieg miteinander verwebt. Dabei fügt sich das markante Fantasy-Element des Romans – die Existenz von Kreaturen wie Mantikoren, Sphingen, des Leviathans oder auch der Riesenschlange Ketos (zusammenfassend Bestien oder Monster genannt) – harmonisch in das historische Geschehen ein: Bestien werden von Menschen aufgespürt, unterworfen und als Kriegsinstrumente genutzt – eine eindrückliche Allegorie auf die Instrumentalisierung des Lebendigen im Dienst der Herrschaft. Dadurch werden historische Rekonstruktion und Fantasy zu einem eigenständigen literarischen Kosmos verbunden, der weniger an klassische Historien- als vielmehr an Fantasyromane über Herrschaft, Gewalt, aber auch Empathie erinnert.

Erzählerisch überrascht der Roman das Lesepublikum von Beginn an damit, dass gerade nicht die durch den Titel suggerierte Perspektive (Ich (!), Hannibal) eingenommen wird: Die Handlung wird nämlich nicht aus den Augen der „neuen“ Hannibal selbst erzählt, sondern aus drei verschiedenen Blickwinkeln, von Personen, die mehr oder weniger nah mit der Titelheldin in Verbindung stehen, nämlich der Perspektive

- des spartanischen Geschichtsschreibers Sosylos (einem Sklaven im karthagischen Heer, dessen Existenz Cornelius Nepos in seiner Hannibal-Vita erwähnt)

- der numidischen Monsterjägerin Tamenzut (die nach und nach die Rolle der Protagonistin des Romans einnimmt) und

- der jungen Witwe und Stiefmutter Fulvia (die in Rom lebt und die geschilderten Entwicklungen damit „von der Gegenseite aus“ betrachten kann).

Diese Dreiteilung erlaubt es den Autor:innen, den Zweiten Punischen Krieg als Panorama von Macht, Unterdrückung und Widerstand aus verschiedenen Perspektiven zu entfalten. Während Sosylos als Geschichtsschreiber das Geschehen primär beobachtet, bezeugt und kommentiert, verkörpert Tamenzut den Kampf zwischen Mensch und Monster, aber auch zwischen gesellschaftlicher Norm und Selbstbestimmung. Beide erleben Hannibal und ihre Probleme, Fragen, Sorgen und Überzeugungen aus nächster Nähe. Fulvia wiederum erlebt das römische Patriarchat, in dem Frauen zu Objekten männlicher Macht degradiert werden.

Sprachlich überzeugt der Roman grundsätzlich durch eine Mischung aus zeitlich passendem Wortschatz und moderner Klarheit. Bisweilen werden dazu lateinische und griechische Begriffe eingebaut, wobei man allerdings anmerken muss, dass von „einem (!) domus“ (S. 76), einem „Becher heißer (!) mulsum“ (S. 136) oder „Iupiter“ (S. 238) gesprochen wird. Die Beschreibungen regen die Vorstellung des Lesepublikums an und sind bildlich, aber nicht überladen: Das „dumpfe Dröhnen“ der Schlacht von Cannae, das „Anschwellen der Melodie der Schlacht“ (S. 349) – solche Formulierungen zeigen den literarischen Anspruch der Autor:innen, die Brutalität des Krieges nicht bloß zu schildern, sondern erfahrbar zu machen. Deutlich wird aber auch, dass Schlachten und Blutvergießen im Kampf nicht die Kernelemente des Werkes sind: So werden militärische Erfolge und Niederlagen zumeist eher zusammenfassend und ergebnisorientiert geschildert – außer, wenn eine oder mehrere der im Fokus stehenden Figuren beteiligt sind (etwa im Finale, dem Kampf in Rom, wo erwartbarerweise alle drei beteiligt sind).

Gleichzeitig wird immer wieder auf Sprache als Machtinstrument verwiesen: Wer benennt, wer erzählt, wer schreibt Geschichte? Sosylos‘ Blick als Chronist, der „gefesselt davon [war], nicht der Geschichte von Männern zuzusehen, sondern zu lauschen, wie zwei Frauen unerhörterweise Teil von Geschichte wurden“ (S. 155), spiegelt das zentrale Anliegen der Autor:innen wider: Geschichte aus der Perspektive derer zu erzählen, die von den antiken Gesellschaften von der Macht ausgeschlossen und übersehen werden.

Stilistisch ist Ich, Hannibal durchaus anspruchsvoll, aber zugänglich: Hoher und umgangssprachlicher Stil wechseln sich, je nach begleiteter Figur, ab. Ruppige, bisweilen auch derbe Sprache prägt die Atmosphäre phasenweise ebenso wie die Ausformulierung weitreichender, philosophischer Gedankengänge und Vorstellungen. Die Erzählweise ist episodenhaft, mit Zeitsprüngen und wechselnden Fokalisierungen, die ein dichtes Geflecht von Erfahrungen ergeben. Die Dialoge sind prägnant, die Figurenzeichnungen sorgfältig, und trotz der Fülle an Namen, Orten und mythischen Elementen bleibt der Text verständlich und die Handlung nachvollziehbar. Weitgehend verzichtet wird auf heroische Pathosgesten, stattdessen stehen Zerrissenheit, Zweifel und Ambivalenz der begleiteten Figuren im Zentrum. Gerade dadurch entfaltet der Roman eine ungewohnte Intensität.

Inhaltlich und thematisch ist Ich, Hannibal ein (für die Antike wie Moderne) gesellschaftskritischer Roman, der (insbesondere) genderbezogene Probleme schildert. Er unterläuft die traditionelle Geschichtsschreibung – in der Krieg, Macht und Ruhm als männliche Domänen gelten und die damit verbundenen Geschlechterrollen verankert sind – und fragt danach, welche Rolle Frauen und queere Personen in solchen Narrativen spielen können oder eben auch nicht (und warum). Die drei Figuren, deren Perspektiven eingenommen werden, sind keine strahlenden Held:innen, sondern Figuren, die Gewalt, Schuld und Verantwortung mit sich tragen. Besonders Tamenzut, die im Verlauf des Romans auch ihre eigene Macht über Bestien hinterfragt, verkörpert das Zentrum der Erzählung: Ist Befreiung möglich, ohne selbst zum Unterdrücker zu werden? Diese Frage verleiht dem Roman eine zeitlose Relevanz: Über die Handlung hinaus entfaltet sich eine vielschichtige Reflexion über Krieg und Macht(-missbrauch).

Der Blick auf die Rivalität von Karthago und Rom wird so zum Spiegel heutiger Gesellschaften, in denen Macht und Gewalt weiterhin eng verflochten sind. Ich, Hannibal. Rom wird vor ihr erzittern ist ein ebenso anspruchsvoller wie lohnender Roman. Er kombiniert historische Rahmenbedingungen, fantastische Kreativität und politische Schärfe zu einer Erzählung, die unterhält, bewegt und zum Nachdenken zwingt.

Philipp Buckl (Bergische Universität Wuppertal)

November 2026

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

Maier, F., Das Gymnasium. »Eine Werkstatt der Menschlichkeit«? Zur Karriere einer Bildungsidee. Idea: Palsweis 2025. 169 S. 22,- EUR (ISBN: 978-3-988860-029-3).

Friedrich Maier, Autor zahlreicher Monografien, Aufsätze, Schullektüren und einer der anerkanntesten Fachdidaktiker im deutschsprachigen Raum, hat ein Werk vorgelegt, in dem seine Wertschätzung für die Schulform Gymnasium zum Ausdruck gebracht werden soll. Weitere Angaben zu Friedrich Maier kann ich mir schenken, denn dies bedeutete Eulen nach Athen tragen; dieser Spruch geht übrigens auf Aristophanes zurück, der in seiner Komödie Die Vögel (V. 301) um 400 v. Chr. folgende Frage gestellt hat: Τίς γλαῦκ‘ Ἀθήναζ‘ ἤγαγεν;/Wer hat eine Eule nach Athen gebracht?

Entsprechend dem klassischen Prinzip der Dreiteilung gibt es im zu besprechenden Band drei Rubriken, die chronologisch angeordnet sind: der erste Teil enthält die Analyse der Vergangenheit (13-48), der zweite die Diagnose der Gegenwart (49-99) und der dritte die Perspektiven der Zukunft (101-150). An die Schlussgedanken (151-153) schließen sich das Literaturverzeichnis (155-159), Angaben Zum Autor (161-162) und ein Anhang: Sokrates im Gespräch mit einem Roboter (163-169).

Bereits im Vorwort (9-12) betont Friedrich Maier, dass das Gymnasium eine „unendlich lange Tradition“ und „seine Wurzeln im antiken Griechenland geschlagen habe“ (9). Recht hat er natürlich mit dem Hinweis auf das Faktum, dass mit dem Erwerb des Abiturs der Zugang zu den Universitäten und Hochschulen verbunden ist (9). Wichtig ist ihm der Einfluss des tschechischen Pädagogen Amos Comenius, für den „die Bildungsanstalt »Schule« eine »Formungsstätte« der Menschen sei, sie sei »eine Werkstatt der Menschlichkeit, insofern sie den Menschen zum wahren Menschen macht«“ (9). Im Verlaufe seiner Darlegungen wird Maier immer wieder auf Gedanken des wohl bedeutendsten Pädagogen aus Tschechien zu sprechen kommen. Maier konstatiert mit voller Berechtigung das Fehlen einer Gesamtdarstellung der Schulart Gymnasium. Es gibt zwar Einzelstudien zu Phasen des Gymnasiums, vor allem im 19. und 20. Jahrhundert, aber eben keine Gesamtdarstellung. Diese Lücke möchte er mit dem vorliegenden Band schließen. Seine Studie umgreift zweieinhalb Jahrtausende der Geschichte des Gymnasiums und „kann als Zeichen der Wertschätzung des Autors dem Gymnasium gegenüber und als Angebot zur Selbstvergewisserung seiner Vertreter verstanden werden“ (10).

Bei den folgenden Beobachtungen konzentriere ich mich auf einige mir besonders wichtige Aspekte in der Geschichte des Gymnasiums. Der Ursprung dieser Schulart ist das »gymnasion« (gr.: γυμνάσιον) „als soziale Einrichtung einer Polis“, und zwar seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. (15). Einige Bevölkerungsteile waren gänzlich ausgeschlossen, wie Frauen und Sklaven, aber auch die niederen Schichten des Volkes. Zunächst war ein »gymnasion« eine Sport- oder Turnhalle, wo sich junge Adlige körperlich fit hielten bzw. trainierten, in der Regel nackt (gymnos, gr. γυμνός). Später wurde auch eine geistige Bildung vermittelt (16). Nachdem sie von Pädagogen (»Knabenführern«) in den Grundfertigkeiten des Lesens, Schreibens und Rechnens eingeführt worden waren, stand im Gymnasium die höhere Bildung im Vordergrund (16). Maier geht auf die Bedeutung des griechischen Philosophen Sokrates ein, der sich auf der Agora/Marktplatz mit jungen Menschen über existentielle Fragen des Lebens unterhielt und damit ein Gegenpol zu den Sophisten darstellte, denen es vor allem wichtig war, „die Technik des Redens und des politischen Durchsetzungsvermögens“ zu vermitteln (16/17). Wie eine solche Begegnung des Sokrates mit den jungen Menschen ablaufen konnte zeigt ein Zitat aus den Memorabilien des Xenophon (I 1, 10-19 m. A.), eines Schülers des Sokrates (17). Maier greift hier – wie auch später – auf entscheidende Quellen zurück, um seine Thesen zu untermauern. Man kann nicht behaupten, dass Sokrates die Bemühungen der Naturforscher, Entdeckungen zu machen, gänzlich ablehnte, ebenso wenig „wie die Vermittlung von bloßem Fachwissen durch die Sophisten, er will nur dem Menschen als einmaligem Erziehungsobjekt stets gegenüber allen anderen Forschungs- und Bildungszielen den Vorrang einräumen“ (20). Letztendlich geht es um den griechischen Begriff arete (gr. ἀρετή), der ein umfassender Begriff für den moralischen Wert, die Tugend und Werte wie „Anständigkeit, Frömmigkeit, Gerechtigkeit, Besonnenheit, Weisheit, Tapferkeit, Herrschaftsfähigkeit“ darstellt (20). Nach Meinung von Maier ist eine derartige „wertebasierte Erziehung“ (20) nur auf der Basis von »Wissen« möglich, „das man sich durch Lernen aneignet“ (21). Schließlich lässt sich nach Maier konstatieren, dass „Menschlichkeit und Bildung die zwei Seiten einer Medaille sind“ (21).

Eine wichtige und nachhaltige Lehre haben die Vertreter der Stoa vermittelt, auf die letztendlich die Idee von der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit basiert (23). Die Stoiker sprachen von der Würde eines jeden Menschen. Mit diesen neuen Prinzipien wurden die Adligen in den Gymnasien vertraut gemacht. Insbesondere Cicero spielte bei der Etablierung einer menschengemäßen Bildung in Rom eine entscheidende Rolle, wobei der Begriff der humanitas all diese Ideen beinhaltete (23).

Die Christen griffen in der Frühzeit ihrer Glaubensgeschichte das griechische Bildungsideal, das in Rom von Cicero und Seneca verbreitet wurde, auf und komplettierten das Konstrukt der klassischen Tugenden: Gerechtigkeit, Besonnenheit, Tapferkeit und Weisheit durch die drei christlichen Tugenden: Glaube, Hoffnung und Liebe, „die als die »Kardinaltugenden« seit dem 4. Jahrhundert n. Chr. als Wertekanon der abendländisch-christlichen Lebens- und Weltgestaltung fungierten“ (28). Den Klöstern bzw. den Klosterschulen kam die Aufgabe zu, diese Bildungsgüter der Antike aufzugreifen und ihren Schülern zu vermitteln, zunächst denen, die als Priester und Mönche fungieren sollten, später auch Laien und sogar adligen jungen Mädchen (30). In Klosterschulen wie St. Gallen oder auch Corvey standen Griechisch und Latein auf dem Lehrplan, natürlich christliche Autoren, daneben auch heidnisch antike, wobei die Fächer der sogenannten artes liberales in das Trivium (Grammatik, Rhetorik und Dialektik) und in das Quadrivium (Geometrie, Arithmetik, Musik und Astronomie) eingeordnet wurden. Im Laufe der Zeit und gegen mancherlei Widerstände wurde es auch Menschen der unteren Schichten ermöglicht, solche Schule zu besuchen und sich eine höhere Bildung anzueignen, um einen beruflichen Aufstieg zu erreichen.

In der Epoche des Renaissance-Humanismus stand bald wieder das klassisch-antike Bildungsprogramm im Vordergrund, d.h. die klassischen Sprachen Griechisch und Latein nahmen auf dem Lehrplan die wichtigsten Positionen ein, befördert von bedeutenden Humanisten wie Erasmus von Rotterdam (1466-1536) und Philipp Melanchthon (1497-1560) (34). Es entstanden, oftmals hervorgegangen aus ehemaligen Klosterschulen, Eliteschulen, in denen die zukünftigen Führungskräfte ausgebildet wurden; solche achtjährigen Schulen wurden in der Regel als Gymnasien bezeichnet, die häufig die Namen bekannter Humanisten erhielten, wie etwa das wohl älteste Gymnasium in Deutschland, das Melanchthon-Gymnasium in Nürnberg (34). Diese Schule wurde 1526 gegründet und feiert 2026 seinen fünfhundertsten Geburtstag. Anfang des 17. Jahrhunderts vollzog sich ein Kulturwandel, in dessen Verlauf verschiedene Typen von Gymnasien entstanden: so etwa das „neusprachliche“ Gymnasium oder auch das „naturwissenschaftliche“ Gymnasium. Das humanistische Bildungsideal trat an diesen Schulen weitgehend in den Hintergrund, im Fokus standen einerseits die modernen Fremdsprachen oder andererseits Fächer wie Biologie, Physik und Chemie (37). Wäre nicht Amos Comenius (1592-1670) aufgetreten und hätte er nicht soviel Wirkung erzielt, hätte sich vielleicht die Bildungslandschaft in Europa zuungunsten der Alten Sprachen entwickelt. Dank ihm standen die Ideen des humanitas-Gedankens wieder im Zentrum der Bildungslandschaft. Der Berliner Didaktiker Andreas Fritsch hat in mehreren Studien die besondere Bedeutung des humanitas-Begriffs, so wie wir ihn in den Schriften des Amos Comenius vorfinden, klar herausgearbeitet (vgl. Literaturverzeichnis, 155/156). In der Perspektive Maiers greift der Reformator Comenius folgerichtig auf das sokratische Bildungsideal zurück. Für den tschechischen Pädagogen sollte das Gymnasium zu „einer Werkstatt der Menschlichkeit“ werden, in dem der Mensch wahrhaft zu einem Menschen werde (scholae sunt officinae humanitatis, efficiendo nimirum, ut homines vere homines fiant, 40). Maier ist zutiefst davon überzeugt, dass Amos Comenius auf die nachfolgenden Generationen bis heute gewirkt hat und dass seine „Idee einer auf Wissen gegründeten Menschenbildung“ nicht nur für das humanistisch geprägte Gymnasien gilt, sondern auch für „alle anderen Schulen als verbindlich angesehen werden“ sollen (41).

Nachdem Maier in einem ersten Abschnitt von Teil 1 den Ursprung des Gymnasiums untersucht (13-33) und im zweiten Abschnitt die Renaissance des klassischen Gymnasiums beleuchtet hat (34-41), analysiert er im dritten Abschnitt Die Revolution der Bildungswelt (42-48). Die Idee des Fortschritts spielte ab dem 17. Jahrhundert eine immer größer werdende Rolle. Einer religiös gefärbten Fortschrittsgläubigkeit begegnete Wilhelm von Humboldt (1767-1835) mit seinen Bildungsreformen. Darin finden sich Maier zufolge Ideen der sokratischen Lehre, ebenso der humanitas-Gedanke, wie wir ihn bei Cicero und Seneca vorfinden, genauso wie Aspekte von Erziehung, wie sie im Werk des Comenius formuliert sind. Maier sieht im Bildungsideal des Neuhumanismus einen eklatanten Gegenpol zu den von manchen Bereichen der Industrie geforderten Bedürfnissen auf den Gebieten von Technik und Wirtschaft (44-45). Sodann kommt Maier auf den Einfluss von Robotern und KI zu sprechen. Darin ist seiner Meinung nach ein »digitaler Imperialismus« zu erkennen, wobei sich der Mensch „diesen imperialen Mächten bedingungslos zu unterwerfen“ scheint (46). Man sollte allerdings die Entwicklungen, die mit KI einhergehen, nicht vornherein verteufeln, sondern vielmehr versuchen, deren Errungenschaften für den aktuellen Unterricht zu nutzen. Dies praktiziert in vorbildlicher Weise Rudolf Henneböhl, der in mehreren Publikationen darum bemüht ist, das Thema KI für Griechisch und Latein aufzugreifen und die möglichen Vorteile dieser Errungenschaft für die beiden Fächer fruchtbar zu nutzen (Henneböhl, R., KI-Bildung. Ein Leitfaden für Lehrende, Eltern und junge Erwachsene. Wie die neuen Bild- und Textwelten die Welt des Menschen verändern. Ovid Verlag: Bad Driburg 2024).

Im zweiten Teil des Buches (Diagnose der Gegenwart), Abschnitt I, erörtert Maier Aktuelle Absurditäten (51-63); dabei kritisiert er den „Handy-Wahn“ (52-54), geht auf den »Homo digitalis« ein (54-58) und stellt die Frage, ob das Buch ein Ekel sein kann (58-63). Maier moniert mit voller Berechtigung, dass die Lesekultur erheblich abgenommen hat; nach neuesten Studien (die Maier wie in manch anderen Fällen nicht genau angibt) liest der „Durchschnittsmensch nur noch 27 Minuten am Tag ein gedrucktes Wort“ (59). In Abschnitt II analysiert Maier die existentiellen Herausforderungen (64-99). Seine Befürchtung, der Mensch werde durch die KI letztendlich verdrängt und überflüssig (67), muss ernst genommen werden, und es müssen ergriffen werden, die das verhindern. Unter Rückgriff auf die beiden Antipole Prometheus und Epimetheus versucht Maier, gegensätzliche Positionen zu beleuchten. Der Erstgenannte symbolisiert „die menschliche Leistungskraft, zu allererst auf dem technisch-naturwissenschaftlichen Felde“ (69), der zweite repräsentiert die Neigung, ohne Zeitdruck zu einem nachvollziehbaren Urteil zu gelangen. Maier zitiert einen Text, der an der Decke des Sitzungssaales der Ruhr-Universität Bochum zu lesen ist: „Das Brüderpaar aus dem antiken Mythos als Symbolfigur für eine moderne Universität zu wählen, bedeutet, die alten Strebensziele für die neuen Wissenschaften zu übernehmen. Prometheus, der Vorausdenkende, steht für die entdeckenden Natur- und Ingenieurwissenschaften, Epimetheus, der Nachdenkliche, für die textauslegenden Geisteswissenschaften. Die Universität trachtet danach, das Prometheische mit dem Epimetheischen zu verbinden“ (76/77). So ist zu begreifen, dass diese Universität in ihr Siegel die beiden mythologischen Figuren Prometheus und Epimetheus aufgenommen hat. Politisch wird Maier, wenn er die beiden konträren Machtblöcke in Ost und West gegenüberstellt (Die Konfrontation zweier Machtblöcke, 86-90). Autokratie und Demokratie sind unvereinbar; wie aktuell dieses Thema ist zeigen die Ereignisse in unserer Gegenwart. Am Ende des zweiten Teils seines Buches verzichtet Maier nicht darauf, Fragen der Umweltverschmutzung und die Vergewaltigung der Erde (92) anzusprechen.

Der dritte Teil des Buches gewährt einen Blick in die Zukunft: Perspektiven der Zukunft (101-150) und ist in vier Abschnitte unterteilt. Im ersten Abschnitt geht Maier auf die Vertiefte Allgemeinbildung (103-107) ein, erinnert an entscheidende Bildungsreformen im 20. und 21. Jahrhundert (Stichworte: Curriculum-Reform, Kompetenz-Modell) und erläutert die drei Dimensionen der Allgemeinbildung (105-107): Information, Reflexion, Kontemplation. Im zweiten Abschnitt erklärt Maier seine Vorstellungen von Allgemeinbildung und Verantwortungsethik (108-111). Nachdem er im dritten Abschnitt seine Gedanken über die Aufgaben eines Schulleiters und die „Sonderqualitäten der Fächer“ vorgestellt hat (112-134), präsentiert er im vierten Abschnitt (Übergreifende Impulse, 135-150) seine Meinung von der Leistungsfähigkeit des Gymnasiums. Dabei kann ein fächerübergreifendes Verfahren eine »vertiefte Allgemeinbildung« ermöglichen (136), um ein häufig beklagtes Vergessen der gelernten Fachstoffe zu verhindern. Im ersten Unterabschnitt wendet sich Maier nicht gegen die naturwissenschaftlichen Fächer, sondern lediglich gegen eine „technologische Besessenheit“ (136); desweiteren beklagt er die „Ignoranz gegenüber der Klimakrise“ (138) und fordert von den Lehrenden der Fächer Geographie, Ethik- und Religionsunterricht, Themen wie Klimawandel, Vermüllung der Weltmeere und weiteres Fehlverhalten der Menschen im Unterricht zu behandeln. Neben anderen Fächern können die Alten Sprachen einen Beitrag dazu leisten, die „Demokratieverdrossenheit“ zu bekämpfen (140), ebenso sind sie in der Lage, durch Auswahl geeigneter Texte sich daran zu beteiligen, die Freiheit zu verteidigen und friedensstiftend zu wirken (144). Maier prangert auch eine „kulturelle Magersucht“ (145) an; im Fall der Anwendung von Chat-GPT sieht er die Gefahr, dass sich bei den Schülerinnen und Schülern „sprachgestalterische Defizite“ (146) einstellen, falls nicht in den sprachlichen Fächern das Verfassen von Texten gelehrt wird oder Sprachen nicht kontrastiv erlernt werden. Wenn Maier insgesamt ein düsteres Bild von der gegenwärtigen Situation des Gymnasiums zeichnet, sieht er gleichwohl auch Lichtblicke: „Wer sollte da noch Zweifel haben, dass die schöngeistigen Fächer des Gymnasiums mit ihren Stoffen und Methoden der Menschlichkeit in den Köpfen und Seelen der nachwachsenden Generation wieder oder verstärkt einen Raum schaffen, in dem das, was den Menschen zum wahren Menschen macht, Wurzel fassen kann?“ (150). Diese Hoffnung wird auch in dem Kapitel: Schlussgedanken deutlich (151-153).

Friedrich Maier hat sich mit seinem jüngsten Opus nicht nur selbst ein Geschenk zu seinem neunzigsten Geburtstag gemacht, sondern letztendlich auch den Lehrenden der Alten Sprachen. Wer sich mit der Geschichte des Gymnasiums befassen will, erhält durch die Lektüre des Bandes wichtige Erkenntnisse und Informationen, aber auch Anregungen darüber nachzudenken, in welcher Art und Weise die Fächer Griechisch und Latein dazu beitragen können, dass junge Menschen adäquat auf die Zukunft vorbereitet werden. Während es in der Antike und den sich daran anschließenden Epochen nur Adligen gewährt wurde, ein Gymnasium zu besuchen, öffnete sich diese Schulart im Laufe der Jahrhunderte auch für alle anderen Schichten. Es ist allerdings darauf zu achten, dass ein gewisses Niveau erhalten bleibt, auch wenn es für viele Menschen erfreulich sein mag, wenn jeder, der möchte, das Gymnasium durchlaufen kann. Lernen macht – wie sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrerinnen und Lehrer aus eigener Erfahrung wissen - nicht immer nur Spaß, sondern verlangt von allen Beteiligten, auch von den Eltern, viel ab. Methoden und Lerngegenstände müssen in der Regel hart erarbeitet werden, auch unter Zuhilfenahme von neuen Errungenschaften; diese dürfen aber nicht in den Vordergrund treten, im Mittelpunkt müssen die Menschen stehen, also die Schülerinnen und Schüler. Die Verantwortlichen in Politik und in den Schulen vor Ort sollen - wenn es nach Friedrich Maier geht - dafür Sorge tragen, dass das Gymnasium auch heute und in Zukunft „eine Werkstatt der Menschlichkeit“ ist und bleibt.

Rezensent: Dietmar Schmitz

Oktober 2025

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

Jennifer Saint, Atalanta. Roman. Aus dem Englischen von Simone Jakob und Anne-Marie Wachs, Berlin (Ullstein) 2023, ISBN 978-3-471-36075-0, 384 Seiten, € 24,99 (Englische Originalausgabe: Atalanta, London 2023)

Jennifer Saint ist eine britische Autorin, die sich nach ihrem Studium am King’s College in London auf die Neuerzählung griechischer Mythen aus weiblichem Blickwinkel spezialisiert hat.

Von ihrem Vater, König Iasos von Arkadien, der einen Sohn als Erben und keine Tochter will, ausgesetzt, wächst Atalanta unter dem Schutz der Göttin Artemis zu einer außergewöhnlichen Jägerin heran. Nachdem sie sich im Kampf gegen Zentauren bewährt hat, entsendet Artemis sie, den vertrauten Wald zu verlassen und in ihrem Namen an der gefährlichen Fahrt der Argonauten nach Kolchis unter Jasons Führung teilzunehmen. Begleitet wird sie von Artemis‘ Warnung vor einer Prophezeiung, dass eine Eheschließung ihr Verderben sein wird. Als einzige Frau segelt sie an Bord der Argo in einer Gruppe von Männern: Sie lernt unter anderem die Helden Herakles und Jason, Orpheus und Meleagros sowie Peleus kennen. Manche davon wie Orpheus und Meleagros zeigen sich ihr gegenüber wohlwollend, während der Großteil der Mannschaft sie aufgrund ihres Geschlechts ablehnt. Wortführer dieser ablehnenden Gruppe wird zunehmend Peleus, den Atalanta jedoch schließlich im Ringkampf besiegen kann. Ein Höhepunkt des Romans ist sicherlich auch der Dialog von Atalanta und Medea auf der Rückfahrt über den Sinn von Hochzeiten und ihre eigenen Rollen gegenüber Ehemännern, Vätern, … („Ich konnte nicht glauben, dass eine so mächtige Frau wie Medea sich an einen Mann wie Jason band, dass sie sich aus freien Stücken so kleinmachte und seine Frau werden würde.“, S. 262). Nach der Rückkehr der Argonauten mit dem erfolgreich gestohlenen Goldenen Vlies schließt Atalanta sich Meleagros‘ Jagd auf den Kalydonischen Eber an. Obwohl sie auch hier Erfolg hat, muss sie wiederum verbal wie physisch schmerzlich erfahren, dass die von Männern dominierte Gesellschaft sie nie als gleichwertig akzeptieren wird. Enttäuscht kehrt sie nach einiger Zeit zu ihrem Vater zurück, der sie, die Argonautin, daraufhin an denjenigen verheiraten will, der sie im Wettlauf besiegen kann. Wer hingegen verliert, wird sofort hingerichtet. Auch Iasos reduziert die Protagonistin damit auf ihre gesellschaftliche Rolle als gute Ehefrau („Doch du bist zurückgekommen und willst dein Geburtsrecht für dich beanspruchen. Als Tochter eines Königs ist dieses Geburtsrecht die Ehe.“, S. 349). Mit Unterstützung der Göttin Aphrodite, die mit Artemis rivalisiert, gelingt es dem Jäger Hippomenes, den Atalanta lange zuvor vor den Zentauren gerettet hat, ein Wettrennen gegen sie zu gewinnen. Atalantas innere Unruhe erreicht hier ihren Höhepunkt: Zwar will sie nicht heiraten, jedoch ihren Gegner auch vor dem Tod bewahren. Schließlich brechen die Protagonistin und Hippomenes nach dessen Sieg mit den gesellschaftlichen Erwartungen, verlassen Aphrodite trotzend ihre eigene Hochzeitsfeier sowie die Zivilisation und leben schließlich – nach einer List der Göttin der Liebe von Kybele in eine Löwin und einen Löwen verwandelt – fernab der Zwänge menschlicher Gesellschaft und Konventionen.

Atalanta ist eine gelungene Neuinterpretation eines antiken Mythos zugunsten einer Heldin, die lange im Schatten anderer Figuren stand. Jennifer Saint verbindet poetische Sprache und eindrucksvolle Bilder mit einem tiefen Verständnis für die antike Mythologie und einer modernen feministischen Perspektive. Diese feministische Perspektive, die der Roman insgesamt überzeugend darstellt, ist allgegenwärtig in einer Frauenfigur, die sich wiederholt gegen die von Männern aufgezwungenen Regeln zur Wehr setzt und aus den von diesen zugedachten Handlungsspielräume ausbricht. Die Autorin geht dazu über die klassischen Heldengeschichten hinaus und macht Atalantas innere Entwicklung greifbar. Die Erzählweise ist dabei oft eher ruhig und fokussiert sich auf das Denken und die Wahrnehmung der Jägerin.

Philipp Buckl, Bergische Universität Wuppertal