Neuerscheinung des Monats

August 2022

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

Günther E. Thüry: Römer, Mythen, Vorurteile. Das alte Rom und die Macht. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2022, 112 S. mit 58 farb. und 13 s/w Abb, 32,-- € (Mitglieder: 25,60 €)

Mit einem klassischen Trikolon (seit C.W. Ceram, Götter, Gräber und Gelehrte von 1949) betitelt Günther E. Thüry sein neuestes (wenn ich richtig gezählt habe: zwölftes) Buch, das auf überschaubarem Raum und umfangreich bebildert sich vor allem der Frage nach dem kriegerischen und – wie man neuerdings sagt – toxisch-männlichen Rom zuwendet.

Man könnte Günther Thüry vielleicht als einen „Von-der-Seite-Denker“ charakterisieren (leider ist die Zusammensetzung mit „Quer-“ ja durch unappetitliche Aktivitäten sozusagen verbrannt, sonst würde ich diese Bezeichnung wählen). Seine Untersuchungen zum römischen Müll und Abfall, die Rehabilitierung des garum oder jüngst im Gymnasium (129, 2022, 143-163) zum erotischen Wortschatz auf römischen Fibeln nähern sich den antiken Gegenständen auf ungewohnten Wegen, Seitenpfaden gewissermaßen, finden überraschende Perspektiven und sind dann auch für die zunächst vielleicht verwunderten Leser:innen überaus erhellend (beispielsweise versteht man die Literatursprache der römischen Liebeselegie besser, wenn man sie mit den Alltagstexten auf den Fibeln zusammenbringt).

In Römer, Mythen, Vorurteile möchte Thüry die (klassischen) Römer und das Imperium Romanum von einigen weniger in den Altertumswissenschaften (auch wenn einige Altertumswissenschaftler genannt werden) als eher in einer breiteren Öffentlichkeit anzutreffenden Fehlwahrnehmungen befreien. Ausführlich befasst sich so der erste Teil („Herrschsucht ohne Ende?“, 11-30) mit der kriegerischen Expansion des römischen Territoriums, die er als weitgehend von defensiven Motiven getragen einstuft (Ausnahmen wie die gleichzeitigen Zerstörungen Karthagos und Korinths werden aber nicht verschwiegen) und sich dabei auf die römische Auffassung vom bellum iustum (und die einschlägige Dissertation von Sigrid Albert von 1978, gedr. 1980) stützt. Die sich über drei Seiten erstreckende Tabelle (von der Gründung Roms bis zu Octavians Sieg über Antonius und Kleopatra) mit Ereignisse und jeweiligen Kriegsgründen lässt Thürys Auffassung sehr deutlich werden, allerdings ist zu bedenken, dass wir nur die Sicht der Sieger haben, dass eine punische oder gallische Geschichtsschreibung beispielsweise fehlt. Im Grunde genommen buchstabiert Thüry aus, was Cicero in De re publica dem Laelius über den Zusammenhang von gerechtem Krieg und Ausweitung der römischen Herrschaft in den Mund legt. So wird auch exemplarisch deutlich, dass Thüry kein romkritisches, sondern ein affirmatives Buch geschrieben hat und auch schreiben wollte.

Organisch schließt sich das Kapitel Herrschaft durch Unterdrückung? (31-54) an, wo er herausarbeitet, dass das Imperium Romanum kein Vorläufer neuzeitlicher Kolonialreiche war, sondern durch seine Integrationskraft gerade ab dem Beginn der Kaiserzeit für die zuvor unterworfenen Völker so attraktiv wurde, dass sie sich an die römische Zivilisation und Kultur anschlossen und sich eher romanisierten denn romanisiert wurden. Dabei gingen aber auch die eigenen lokalen Traditionen (etwa in der Religion) nicht verloren, sondern lassen sich in zahlreichen archäologischen Zeugnissen noch wiederfinden. Auch wenn sich Thüry in der Einleitung gegen manche aktuellen Trends der historischen Wissenschaften verwahrt (10), lässt sich komplementär auf die amerikanische, ihrer südasiatischen Wurzeln bewusste Altertumswissenschaftlerin Nandini Pandey (Johns Hopkins University) und ihr Projekt zu „Roman Diversity“ (https://tinyurl.com/2s3r28wy) anführen, das mit dem Instrumentarium der Postcolonial Studies die multiethnische Struktur des Römischen Reiches untersucht – es lohnt sich also genau hinzusehen, ob man nicht unerwartete Verbündete gewinnen kann und die modernen Theorien nicht doch hilfreich sind.

Die beiden letzten Kapitel (Der Krieg in den Genen?, 55-65; Weinen echte Römer nicht?, 66-95) stellen die vor allem in Filmen, Romanen und auch Reenactment-Events verbreitete Auffassung in Frage, dass die Römer von Natur aus nur auf Krieg gesinnt seien und geradezu einen ubiquitären Männlichkeitskult gepflegt hätten. Auch das kann Thüry sehr plausibel differenzieren und etwa auf die deutlich geringere Zahl von unter Waffen stehenden Soldaten als in modernen Staaten verweisen oder auf seit dem Principat entstehenden Friedenstexte (wie Tibull 1,10) und Friedensmonumente wie die Ara Pacis Augustae verweisen. Zur ganzen Wahrheit aber gehört hier auch, dass Ovids Beschreibung der Ara Pacis am Ende des ersten Fasti-Buches gerade den Zusammenhang von freiwilliger oder erzwungener Unterwerfung fremder Völker und römischem Frieden herausstellt und damit gewiss eine in Rom verbreitete Auffassung trifft.

Auch dass nicht alle Römer stets martialisch und gewalttätig waren, können die lateinischen elegischen Dichtungen ebenso ad oculos demonstrieren wie die pädagogischen Ratschläge eines Seneca oder Quintilian, allerdings steht bei Letzteren zu befürchten, dass im schulischen Alltag doch eher der plagosus Orbilius denn die quintilianische Reformpädagogik anzutreffen war. Auch hier noch ein ergänzender Hinweis darauf, dass aktuelle kulturwissenschaftliche Theorien nicht einfach abgelehnt werden sollten, sondern komplementär beigezogen werden können: Die Gender Studies haben ja auch das Männlichkeitsbild ins Auge gefasst, im Jahrgang 2021 des Gymnasium waren zwei Hefte (verantwortet von Petra Schierl, Basel/München) den antiken Männerbildern gewidmet – und das mit sowohl plausiblen als auch eindrucksvollen Ergebnissen. Wenn man also gegen Pauschalisierungen anschreibt, und das mit Recht, dann sollte man auch selbst Pauschalisierungen vermeiden.

Alles in allem ist Günther Thüry ein Buch gelungen, das so manche außerhalb der Klassischen Altertumswissenschaft und der Altphilologie verbreitete Vorurteile erschüttert – und es ist zu hoffen, dass es in diesen Kreisen auch gelesen wird (die Buchshops in Museen und Ausstellungen könnten hierfür eine gute Plattform sein). Darüber hinaus lässt es sich durch die Kürze und Klarheit der Argumentation auch sinnvoll im schulischen und sogar universitären Unterricht einsetzen. Dass das Buch auch Widerspruch provoziert, ist klar und ein gutes Zeichen, denn nur so kann die Diskussion weitergehen und die Antike lebendig gehalten werden.

Und schließlich: Thürys Buch lässt sich auch gut als Kontrast zum sehr skeptisch-kritischen Buch von Armin Eich, Die Verurteilung des Krieges in der antiken Literatur lesen, das jüngst in dieser Rubrik vorgestellt wurde. Man kann sehr instruktiv sehen, welche unterschiedlichen Folgerungen man aus den antiken Texten und Bildern ziehen kann – und wie man immer wieder das eigene Urteil auf den Prüfstand stellen muss.

Ulrich Schmitzer (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)

Juli 2022

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

Zenk, J. (2021), Die Anfänge Roms erzählen. Zur literarischen Technik in der ersten Pentade von Livius‘ ‚Ab urbe condita‘. Göttinger Forum für Altertumswissenschaft – Beihefte Neue Folge, Bd. 12. De Gruyter: Göttingen. 356 S. EUR 109,95 (ISBN 978-3-11-075803-0).

Johannes Zenk befasst sich mit dem Geschichtswerk des Livius, dem M. von Albrecht in seiner Literaturgeschichte „allgemeine Beliebtheit“ in der Rezeption attestiert. Zahlreiche Historiker, Rhetoriker und Autoren anderer Gattungen verschiedener Epochen loben Aspekte seines Oeuvres (M. von Albrecht, Geschichte der römischen Literatur. Von Andronicus bis Boethius und ihr Fortwirken. Bd. 1. Bern 1992, 682 (jetzt auch in der 3., verbesserten und erweiterten Auflage, Berlin/Boston 2012)). Bei der Studie, die Zenk vorlegt, handelt sich um eine Dissertation, die unter der Ägide von Markus Schauer (Universität Bamberg) entstanden ist. Im Vorwort spricht der Verfasser von seiner Begeisterung für Livius, die schon während seines Studiums geweckt worden sei. Dieser Enthusiasmus durchzieht in positiver Art und Weise die gesamte Publikation.

Das Buch besteht aus drei Kapiteln; in der Einleitung und Zielsetzung (Kap. 1) beschreibt Zenk klar umrissen die Fragestellung, legt einen Forschungsbericht vor und erläutert sein methodisches Vorgehen (1-35). Das zweite Kapitel ist das bei weitem umfangreichste und trägt den Titel: Die Romdarstellung aus primär textimmanenter Perspektive (36-328). Im dritten Kapitel fasst Zenk seine Überlegungen zusammen: Fazit (329-336). Daran schließen sich das Abkürzungsverzeichnis (337), das Literaturverzeichnis (338-351, dazu später mehr), der Sachindex (Stellen in Auswahl, 351-352) sowie der Stellenindex an (353-356).

Zu Beginn der Einleitung skizziert Zenk den historischen Hintergrund der Entstehungszeit von ab urbe condita. Kurz nach der Schlacht von Actium (31 v.Chr.) hat der römische Geschichtsschreiber Titus Livius begonnen, sein umfangreiches Werk zu verfassen. Es umfasst 142 Bücher, die leider nicht alle überliefert sind und bis zum Jahr 12 bzw. 17 n.Chr. reichen, je nachdem wann man den Tod des Historikers ansetzt. Zenk geht in gebotener Kürze auf die wichtigsten Entscheidungen von Octavian/Augustus und auf Ehrungen ein, wie zum Beispiel den Tugendschild, der ihm aufgrund verschiedener Tugenden verliehen wurde: virtus, clementia, iustitia, pietas. Aus Sicht des Livius entstanden diese Tugenden in den ersten Jahren der römischen Geschichte, deren Genese der Historiker mittels Aitien und Exempla genau erläutert. Auf diese Aspekte geht Zenk im Verlauf seiner Arbeit immer wieder ein. Er legt sich bei der Frage der exakten Entstehungszeit der ersten Pentade nicht genau fest, naheliegend für ihn ist aber als spätestes Datum 25 v. Chr, d. h. konkret, dass die Entstehungszeit „nicht mit der späteren augusteischen Friedenszeit gleichgesetzt werden“ (3) sollte, sondern in einer Phase anzusetzen ist, die zwar nach dem Ende der Bürgerkriege zu datieren ist, aber noch geprägt war von einer gewissen Unsicherheit, ob Frieden Bestand haben würde. Zenk geht auf zahlreiche Fragen der Forschung ein, die hier natürlich nicht alle genannt werden können. Ob Livius Anhänger des Augustus oder Republikaner war, möchte Zenk nicht entscheiden. Er verweist mit voller Berechtigung darauf, dass „die zeitgeschichtlichen Bücher des Livius“ nicht erhalten sind (3). Zenk erinnert auch daran, dass R. von Haehling in seinem Werk nach genauer Prüfung betont, dass unser Historiker den Princeps Augustus nicht vorbehaltlos überhöht (3).

Zenk geht auch auf die Frage ein, auf welche Quellen sich Livius gestützt hat. Nachweislich waren die Publikationen der jüngeren Annalistik die entscheidenden Quellen für sein Geschichtswerk (7). Livius schreibt über die Frühgeschichte, und zwar aus gesamtrömischer Sichtweise. Dies ist etwas Besonderes (7): „Livius stellt sich damit in die Tradition der Autoren, die Gesamtgeschichten verfassen, obwohl diese zum Ende des ersten Jahrhunderts zugunsten von zeitgenössischen Werken wie beispielsweise den Historien von Sallust und historischen Monographien (…) aufgegeben wurde.“ (7)

Zenk thematisiert auch die von der Forschung oft aufgeworfene Frage nach der Einteilung des Gesamtwerks. Manche sprechen von Pentaden, andere von Dekaden, wieder andere sogar von Pentekaidekaden (11). Unstrittig ist der Einschnitt nach dem Buch 5 (wegen des Binnenproöms); in den Büchern 6 bis 15 steht die Eroberung Italiens im Vordergrund, d.h. die zweite und dritte Pentade gehören inhaltlich eng zusammen. Nach eingehender Analyse glaubt Zenk beweisen zu können, dass die praefatio und die erste Pentade als Einheit zu betrachten sind und schlägt eine Veröffentlichung zwischen 27 und 25 v. Chr. vor (13).

Auf einigen Seiten erläutert Zenk die Fragestellungen, die sich für ihn ergeben haben (13-21). Zunächst konstatiert er ein Desiderat in der Liviusforschung, nämlich das Fehlen einer „weitestgehend textimmanenten Untersuchung zur Romdarstellung des Livius hinsichtlich der römischen Frühzeit, über die Livius in der ersten Pentade berichtet“ (13). Welche Aspekte Livius in seinem Opus über Rom behandelt, geht aus der praefatio hervor, die Zenk zum Teil auf S. 15 hat abdrucken lassen. Eine Übersetzung wird nicht präsentiert, aber der Autor paraphrasiert wichtige Aussagen und analysiert sie unter der gewählten Fragestellung. Er nimmt die Leser/Leserinnen gewissermaßen an die Hand und führt sie sukzessive durch den Text. Ihm ist auch bewusst, dass sich in Rom die Erinnerungskultur und damit verbunden die Geschichtsschreibung in der ausgehenden Republik und der beginnenden Kaiserzeit entscheidend verändert haben (16). Zenk vergisst auch nicht den Aspekt hervorzuheben, dass Livius aus Padua stammt und damit gewissermaßen „eine Art Außenperspektive auf Rom hatte“ (16). Er stellt die von Livius gewählten Kategorien vor, die er in der praefatio erkennt. Nach Zenk beleuchtet der römische Historiker „die Bedeutung übernatürlicher Phänomene“ (16). Livius sei davon überzeugt, dass es in der Frühzeit eine Mischung von Menschlichem und Göttlichem gegeben habe (Praefatio 7: datur haec venia antiquitati ut miscendo humana divinis primordia urbium augustiora faciat). Damit hat sich Livius nach Zenk vom Göttlichen distanziert und legt nun „genauere, rationale Kategorien vor, die sein Werk über die Geschichte Roms leiten sollen“ (16/17). Die von Zenk gewählte Interpretationsmethode (textimmanente Analyse) erlaubt ihm, die Originaltexte genau zu untersuchen und schrittweise in der Erklärung voranzuschreiten. Dieses Verfahren ist transparent und kann auch in der Schule angewandt werden, ohne dass zuvor theoretische Konstrukte vorgestellt werden müssen, die zumindest für Schülerinnen und Schüler meist schwer nachvollziehbar sind. Das bedeutet nicht, dass auch andere Interpretationsverfahren als obsolet deklariert werden sollten, aber der Autor hat sich nun einmal für das textimmanente Verfahren entschieden. Zenk präsentiert auf S.18 die von Livius gewählten Kategorien: zunächst geht es um „die Bedeutung der Götter bzw. der übernatürlichen Phänomene“ (18); die Götter spielen zwar eine große Rolle für die Frühzeit, aber Livius distanziert sich von ihnen. In diesem Zusammenhang untersucht Zenk genau die Konzeption von fatum und die Zeichen wie Prodigien und Augurien. Danach wendet er sich den „vermeintlich historisch belegbaren Aspekten der Romdarstellung“ zu. Unter der Junktur „imperium et partum et auctum“ stehen „das Herrschaftsgebiet“, „die Entwicklung der Bevölkerungszahl und das Wachstum der römischen Herrschaft“ und „die Bedeutung von Krieg und Frieden im Äußeren und im Ineren (domi militiaeque)“ im Fokus (18). Für Zenk ist entscheidend, wie Livius diese Kategorien anwendet und mit „seiner literarischen, insbesondere narrativen Technik darstellt“ (19). Der zeitliche Rahmen der Analyse erstreckt sich von der Vorgeschichte der Stadtgründung bis zur Königszeit und der Epoche des Galliereinfalls (387 v. Chr.)

Der Forschungsbericht (21-24) stellt die Publikationen heraus, auf die sich Zenk besonders stützt. Dazu gehören mit voller Berechtigung die im Jahr 1964 nachgedruckte Monographie von E. Burck: Die Erzählkunst des T. Livius (Berlin/Zürich), die erstmals 1933 erschienen war, die verschiedenen Beiträge, die D. Pausch zur Erforschung des livianischen Werks geleistet hat (vgl. Literaturverzeichnis, S. 347), das Standardwerk von T. J. Luce, Livy. The Composition of His History, Princeton 1977, D. S. Levene, Religion in Livy, Leiden/New York/Köln 1993, G. B. Miles Livy. Reconstructing Early Rome, Ithaca /London 1995 sowie A. Feldherr, Spectacle and Society in Livy’s History, Berkeley/Los Angeles/London 1998. Einen Platz im Forschungsbericht hätte auch die Studie von R. von Haehling verdient, auf die sich Zenk immer wieder bezieht: Zeitbezüge des T. Livius in der ersten Dekade seines Geschichtswerkes: nec vitia nostra nec remedia pati possumus, Stuttgart 1989.

Sein methodisches Vorgehen erläutert Zenk sehr ausführlich (24-35). Er stützt sich dabei auf die Instrumente der Erzähltheorie bzw. der Narratologie. Schwerpunktmäßig untersucht er die Erzählperspektive und die Variation des Erzähltempos (24). Zenk setzt voraus, dass „das Geschichtswerk des Livius eine Erzählung ist“ (24). Hierbei ist ihm aber bewusst, „dass die relevanten Literaturtheorien aus dem Bereich der Narratologie für rein fiktionale, moderne Texte und nicht anhand von und für antike Texte entwickelt worden sind und auf die Gattung ‚Geschichtsschreibung‘ mit besonderer Vorsicht anzuwenden sind“ (25). Entsprechend den Vorgaben der Erzähltheorie gilt es, das Verhältnis von Autor und Erzähler zu bestimmen (27). Es gäbe - so Zenk – zwei Stimmen, die unterschieden werden müssen: „die des Erzählers, der die Ereignisse, d. h. die Handlung, erzählt, und die des Autors, der in der ersten Person Singular in der praefatio, im Binnenproöm des sechsten Buches und an anderen Stellen auftritt“ (29). Weiterhin sei klar, dass Livius eine auktoriale Perspektive einnehme: „Er weiß mehr als alle Figuren in der Handlung und kann auch die Reden und Gedanken der historischen Personen erzählen“ (29). Aufgrund des gewählten Interpretationsverfahrens kann Zenk konstatieren, dass der Historiker dem Leser eine Multiperspektivität anzubieten vermag. So können verschiedene Gruppen zu Wort kommen, zum Beispiel „die Römer“ oder „die Volkstribunen“ (30). Dialoge wie in den Werken des Sallust, der Cato und Caesar gegeneinander sprechen lässt, gibt es im livianischen Geschichtswerk nicht. Zenk arbeitet an verschiedenen Textstellen heraus, dass sowohl die praefatio als auch die erste Pentade im Wesentlichen einen fiktionalen Text darstellen (32). Bei der Analyse der Textabschnitte orientiert sich Zenk am sogenannten close reading, d. h. er untersucht den jeweiligen Text sehr genau, spürt Bedeutungsnuancen und sprachliche Charakteristika auf, achtet exakt auf einzelne Lexeme, auf die Syntax und auch auf die Reihenfolge der Sätze. Es liegt am Geschick des Interpreten, die zahlreichen Einzelbeobachtungen so in seine Interpretation einzuflechten, dass der Text lesbar und für den Leser nachvollziehbar bleibt. Dies ist Zenk nach Ansicht des Rezensenten sehr gut gelungen. Im Folgenden möchte ich dafür drei ausgewählte Beispiele liefern.

Erstes Beispiel: Die Apotheose des Romulus. Zenk untersucht gemäß seinen Vorstellungen die Textstelle des Livius zur Apotheose des Romulus (1,16,1-8) praktisch Satz für Satz, arbeitet für die moralischen Werte wie virtus und fides die kontextgerechte Bedeutung heraus und geht auf sprachliche Eigenheiten ein. So gelingt ihm der Nachweis, dass sich Livius phasenweise einer epischen Diktion bedient (zum Beispiel das Wort pubes), und gibt Beispiele für die Multiperspektivität. Allerdings verzichtet er auf eine Anspielung auf die Apotheose des Aeneas, die von verschiedenen lateinischen Autoren behandelt worden ist, etwa von Vergil in der Aeneis (Aen.12, 791-806) und von Ovid in den Metamorphosen (Met.14, 581-608). Auch die Rede des Proculus Iulius, die dieser vor der Volksversammlung hält (1,16,57), enthält episch-hymnische Elemente. Zenk legt dar, wie Livius Erzählebenen wechselt (direkte Rede, auktorialer Kommentar). Die vorgelegte Analyse der Apotheose des Romulus ergibt erstens, dass Livius sie als Element der Sagen der Frühzeit erzählt, sich aber mit Bezugnahme auf die römischen Werte von ihr distanzieren kann. Gewissermaßen beiläufig schafft es der Historiker, das Aition für die Verehrung des Gottes Quirinus zu thematisieren und dem „impliziten Rezipienten wie auch dem Leser den Willen der fata zu offenbaren“ (117).

Zweites Beispiel: Aeneas. In welchem Verhältnis Aeneas und Romulus stehen, überliefern die römischen Autoren uneinheitlich. Zu beachten bleibt indes, dass zwischen beiden ein Zeitraum von annähernd 300 Jahren liegt, so dass sich die Version, Romulus sei ein Enkel oder gar Sohn des Aeneas, nicht durchsetzen konnte. Dafür hat man die albanischen Könige gewählt, um die Zeit zu überbrücken. Zenk arbeitet aber auch Unterschiede zwischen dem Urvater Roms (Aeneas) und dem Stadtgründer Romulus heraus. Obwohl Aeneas in der Darstellung des Livius wie Romulus eine Apotheose erfährt (1,2,6), wird dieser Vorgang nicht genau erzählt. Lediglich der Hinweis darauf, dass er als Jupiter Indiges verehrt wird, weist auf die Vergöttlichung hin (234). Zenks Analysen lassen deutliche Unterschiede zwischen den beiden Darstellungen der Geschehnisse bei Vergil und Livius erkennen. Für den Historiker spielt die pietas des Aeneas keine Rolle, wohl aber „stehen die Aitien des Friedensschlusses und des Vertragsschlusses verbunden mit dem Wert der amicitia im Mittelpunkt der Erzählung“ (234). Livius suggeriert, dass der eigentliche Gründer der Stadt Rom Romulus ist (235). Durch die knappe Erzählung der Sage des Aeneas erhielt diese Figur erheblich weniger Bedeutung für die spätere Geschichte als bei Vergil (234).

Drittes Beispiel: Coriolan als negatives Beispiel eines Patriziers, der durch einen sehr ausgeprägten Machtwillen dargestellt wird. Auch an der Episode der secessio plebis und der Rolle des Coriolan macht Zenk deutlich, wie Livius erzähltechnisch vorgeht. Er wechselt die Perspektiven, beginnend mit der auktorialen Perspektive, und berichtet dann aus der Sicht der Patrizier. Darin eingebaut wird die berühmte Fabel des Menenius Agrippa, der diese selbst erzählt (304). In diesem Zusammenhang wird auch das eingeführte Amt des Volkstribunen vorgestellt, das Coriolan bekämpft. Aber Livius unterlässt es nicht, auch die Perspektive der Plebs einzubringen. So gelingt ihm wieder die Multiperspektivität zu realisieren. Dass Livius einen aufmerksamen Leser erwartet, der größere Teile des Geschichtswerks im Blick hat, zeigt auch der Hinweis von Zenk, dass Livius mit Rückblicken arbeitet (395). Dies beweist wieder, dass unser Historiker sehr vielschichtig zu schreiben vermag.

Das umfangreiche Literaturverzeichnis enthält wichtige Titel der Forschungsliteratur (338-351). Allerdings hätte man sich auch die Berücksichtigung folgender Titel gewünscht: M. von Albrecht, Große Geschichtsschreiber, Kap. 12: Livius, Römische Wertbegriffe, dargestellt an den Anfangskapitel, in: Große römische Autoren. Texte und Themen. Bd. 1. Caesar, Cicero und die lateinische Prosa. Heidelberg 2013, 147-164 sowie Ders., Große Geschichtsschreiber, Kap. 13: Livius, Fides, Völkerrecht und ein bestrafter Schulmeister, in: Ders., a.a.O., 165-171; U. Schmitzer, Rom im Blick. Lesarten der Stadt von Plautus bis Juvenal (hier besonders die Seiten 44-54 zu Livius), Darmstadt 2016.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass J. Zenk klar nachvollziehbare Resultate vorgelegt hat. Dank der gewählten Interpretationsmethode, nämlich die primär textimmanente Perspektive, gelingt es ihm, auch unter Beachtung der Vorgaben des close reading, die Art und Weise, wie Livius die Anfänge Roms erzählt, anschaulich zu machen. Zenk berücksichtigt die aktuelle Forschungslage und bringt sie voran, geht auf die von Livius benutzten Quellen und auf entscheidende Fragen, die die Forschung aufgeworfen hat, ein. Anhand zahlreicher feinfühliger Interpretationen der wichtigsten Textstellen arbeitet Zenk die Multiperspektivität heraus, die Livius in der ersten Pentade angewandt hat. Er erleichtert dem Leser die Lektüre durch einen angenehmen sprachlichen Duktus. Denjenigen, die sich intensiv mit dem Geschichtswerk ab urbe condita befassen möchten, ist die Anschaffung des Buches zu empfehlen, auch für Lehrkräfte, die das Geschichtswerk des Livius im Unterricht behandeln wollen.

Dietmar Schmitz

Juni 2022

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

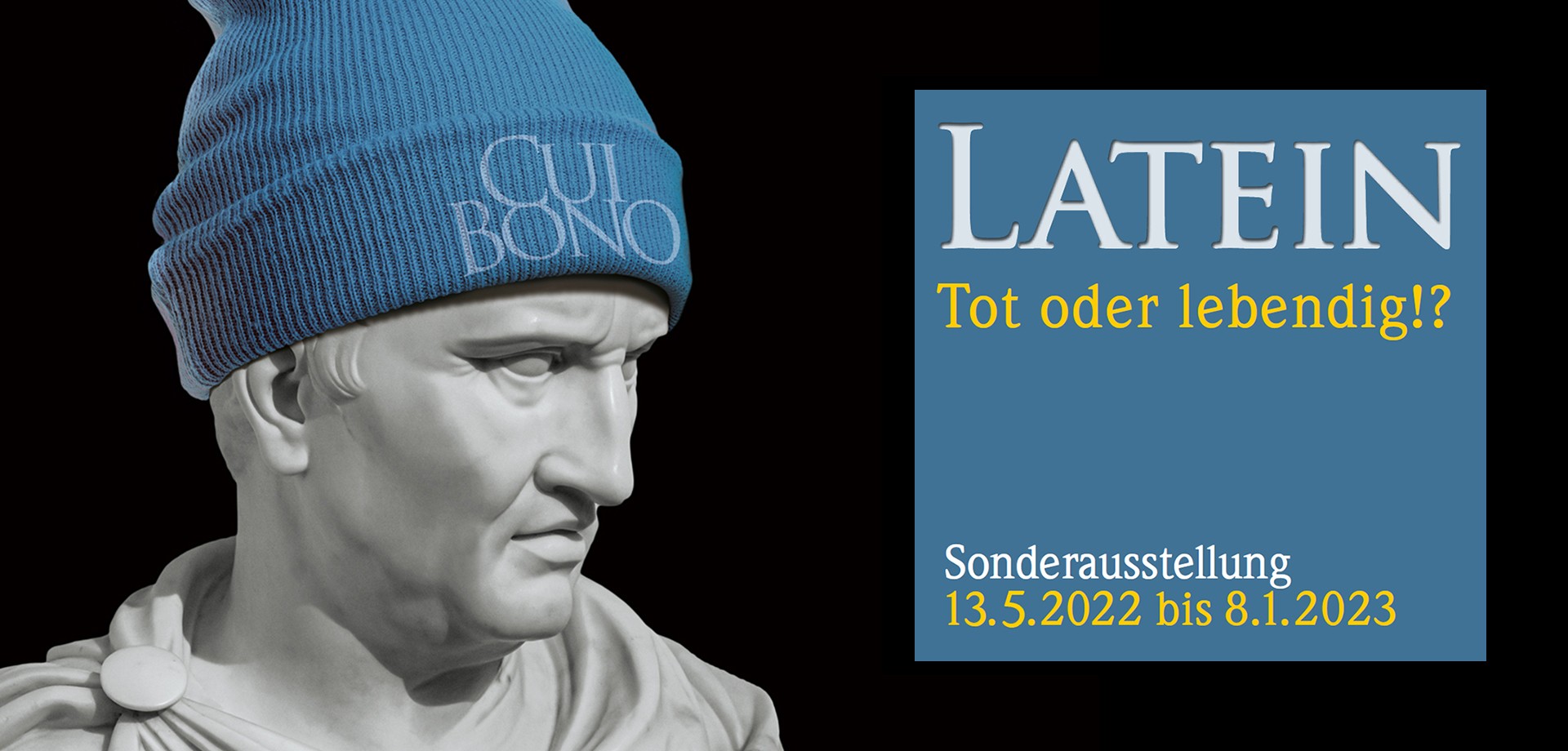

Latein. Tot oder lebendig!? Autoren: Sigrid Albert, Cornel Dora, Helga Fabritius, Adam Gitner, Ingo Grabowsky, Andreas Joch, Hendrik Köplin, Matthias Laarmann, Jürgen Leonhardt, Tino Licht, Carolin Mischer, Josef Mühlenbrock, Verena Pfaff, Hans-Walter Stork, Wilfried Stroh, Jochen Walter. Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur (Hrsg.): Lindenberg i. Allgäu 2022, Kunstverlag Josef Fink. 304 Seiten, ISBN 978-3-95976-375-2. 24,80 Euro

Die Neuerscheinung für den Monat Juni 2022 ist der Katalog zur Ausstellung „Latein: Tot oder lebendig!?“, die noch bis zum 8. Januar 2023 im LWL-Landesmuseum für Klosterkultur im Kloster Dalheim (bei Paderborn) stattfindet. Das 304-seitige, fest gebundene Buch enthält einen ausführlichen Einleitungsteil mit zwölf kleinen Essays und einen Katalog, der die Exponate der Ausstellung erläutert. Der erste Beitrag, verfasst von Ingo Grabowsky, dem Direktor der Stiftung Kloster Dalheim, gibt einen an den wichtigsten Eckpunkten orientierten Überblick über die Geschichte der lateinischen Sprache, vom dritten Jahrhundert vor Christus bis zu ihrer Situation in der Gegenwart. Der zweite Beitrag, aus der Feder der Kuratorin Carolin Mischer, trägt den Titel der Ausstellung und stellt deren Konzept vor, das sich im Wesentlichen an elf Biographien orientiert: Cicero als formgebender Redner trägt das etwas eigenartige Epitheton „der Mörder“ – eine Anspielung darauf, dass er mit seiner klassischen Formung des Lateinischen den Grundstein dafür legt, dass Latein zur ‚toten‘ Sprache werden kann; es folgen Horaz, vorgestellt als „Visionär“, Augustinus als „Brückenbauer“, Karl der Große als „Wegbereiter“, Hrotsvit von Gandersheim als „Dichterin“, Hildegard von Bingen als „Posaune Gottes“, Francesco Petrarca als „Erneuerer“, Erasmus von Rotterdam als „Europäer“, Johann Amos Comenius als „Lehrer“ (mit einem Anhang über den Lateinunterricht), Wilhelm von Humboldt als „Reformer“ und Asterix als „Botschafter“. Ciceros Leben und Werk skizziert sodann Wilfried Stroh. Einen lokalen Bezug stellt der Beitrag von Josef Mühlenbrock mit einem kurzen Blick auf antikes römisches Lesen und Schreiben im Lichte archäologischer Funde aus Westfalen her. Der Rolle des Lateinischen als Sprache in den frühmittelalterlichen Klöstern illustriert insbesondere am Beispiel von St. Gallen Cornel Dora. Hans-Walter Stork erläutert die Textüberlieferung lateinischer Klassiker zwischen Spätantike und Humanismus. Tino Licht gibt unter der Überschrift „Imitation und Innovation“ einen Überblick über die mittellateinische Dichtung. Wiederum auf Westfalen bezieht sich dann der Beitrag von Matthias Laarmann, der literarische Lobpreisungen der Region aus Mittelalter und Neuzeit vorstellt. Die Geschichte des Lateinischen als internationale Wissenschaftssprache verfolgt anschließend Jürgen Leonhardt. In Kontrast dazu beleuchtet dann Adam Gitner die Rolle des Lateinischen als „erotische Sprache“ – sei es in der Liebesdichtung, sei es in den Priapeia, sei es in alltagssprachlichen Zeugnissen aus Bordellen. Die beiden letzten Beiträge sind dem Lateinischen in der Gegenwart gewidmet: Die Latinitas viva stellt Sigrid Albert vor, den Spuren von „Latein in der Populärkultur“ – zu denken ist an Werbung, Produkt- und Firmenbezeichnungen, Tätowierungen, an Spiele und Bücher, die sich mit magischen Inhalten befassen, schließlich an Übertragungen zeitgenössischer Kinder- und Jugendliteratur ins Lateinische. Alle Beiträge sind ansprechend illustriert und mit einer kurzen lateinischen Zusammenfassung eingeleitet. Nun folgt der Katalogteil, in dem die Exponate näher erläutert werden. Gegliedert ist er, wie die Ausstellung selbst, entsprechend den elf ‚Biographien‘, die schon Carolin Mischer in ihrem Beitrag eingeführt hatte. So finden sich im ersten Teil beispielsweise Bildzeugnisse moderner Cicero-Rezeption, Handschriftenseiten aus der Überlieferung und eine römische Haarnadel als Anspielung auf die nur bei Cassius Dio (47,8,3f.) erwähnte Episode, dass Fulvia, um sich an der Rache ihres Mannes Marcus Antonius zu beteiligen, die Zunge des ermordeten Redners mit einem solchen Instrument durchstochen habe. Überhaupt nehmen Bücher und Schriftstücke einen sehr breiten Raum unter dem Ausgestellten ein. – Der Band mit seinen kurzen, aber gehaltvollen, auch für ein nicht fachkundiges Publikum gut zugänglichen Beiträgen bietet eine reizvolle Tour d’Horizon zu Geschichte und Gegenwart der (Schul-)Sprache Latein. Das Überraschende liegt eher in den Details, die hier mit leichter, sicherer Hand dargeboten werden. Grundstürzend Neues (etwa zu Latein in der digitalen Welt, zu Latein als Brückensprache usw.) sucht man ebenso vergebens, wie das weite Feld der literarischen und künstlerischen Rezeption weithin unerschlossen bleibt. Gleichwohl, das gute alte Latein ist liebevoll, lehrreich und in vielen Dingen höchst anregend dargeboten.

Stefan Freund (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)

Mai 2022

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

Kurt Roeske: Ovidius perennis – unsterblicher Ovid. Verwandlungsgeschichten – verwandelte Geschichten, Würzburg: Königshausen&Neumann 2022, 289 S., 19,80 €

„Texte, Bilder und Interpretationen von der Antike bis zu Peter Härtling und Pablo Picasso“ lautet der weitere Untertitel des neuen Buches von Kurt Roeske, der in den Jahrzehnten (sic!) seit seiner Pensionierung als Schulleiter, zuletzt des Rabanus-Maurus-Gymnasiums in Mainz, eine staunenswerte Fülle an Publikationen vorgelegt hat (vgl. hier S. 289). In zwölf Kapiteln (die nicht der Anordnung Ovids folgen) behandelt R. Passagen aus Ovids Metamorphosen, indem er sie zunächst teils paraphrasiert, teils (in der im gleichen Verlag erschienenen Prosaübersetzung Hermann Heiser, 2020) zitiert. Es folgen jeweils mehrere Beispiele für das Fortwirken Ovids in der deutschen und europäischen Literatur (am meisten – sechs – für Narcissus, eines – Shakespeare – für Adonis) sowie daran anschließend für die bildliche Rezeption. Für diese Abschnitte zeichnet eine ehemalige Kollegin R.s, Evelyn Hermann-Schreiber (Kunstlehrerin und selbst Künstlerin), verantwortlich.

R. behandelt Phaethon, Proserpina, Pyramus und Thisbe, Pygmalion, Philemon und Baukis (sic), die lykischen Bauern, Erysichthon, Marsyas, Midas, Adonis, Echo und Narcissus sowie die Fama – also viele (wenn auch nicht alle) auch aus der Schulpraxis bekannte Erzählungen. Dabei greift er auch in erheblichem Maß auf die aktuelle Ovidforschung zurück, was der Behandlung ein solides Fundament gibt, ohne dass R.s eigener Zugriff dahinter verschwinden würde.

Beim Raub der Proserpina führt R. Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller („Klage der Ceres“) und die Schillerparodie Heinrich Heines, außerdem die Anverwandlungen des 20. Jahrhunderts bei Christoph Ransmayr und Yvan Goll. Das Vorgehen entspricht weitgehend dem bei der Vorstellung der ovidischen Version: eine Mischung aus Paraphrase, Zitat und einigen deutenden Hinweisen. Als Dokumente aus der Kunstgeschichte stellt Evelyn Hermann-Schreiber Albrecht Dürers Kupferstich und Gian Lorenzo Berninis Skulptur in der Galleria Borghese, die – wie auch sonst – immer erst einmal formal beschrieben und dann vorsichtig gedeutet werden. Bild (soweit möglich: in Farbe) und Text sind prinzipiell synoptisch angeordnet und ermöglichen damit den unmittelbaren Vergleich. Dieses durchgängig eingehaltene Verfahren ermöglicht es den Leser:innen, sich rasch in den jeweiligen Kapiteln zurecht zu finden. Und sie treffen auf alte Bekannte, die „big names“ der Ovid-Rezeption (Shakespeare, Goethe, E.T.A. Hoffmann oder George Bernard Shaw in der Literatur, Rubens, Poussin, Waterhouse, mehrfach Picasso in der Kunstgeschichte). Ergänzt wird das um den Hinweis auf Ferdinand von Schirachs Adaption der Pygmalion-Sage (2018) sowie eine das Pyramus-und-Thisbe-Motiv aufgreifende Erzählung des Übersetzers Hermann Heiser (2020).

Aber auch wenn vieles, was R. und seine Kollegin anführen, bekannt ist, so ist es sehr erfreulich, diesen Überblick nicht nur als Katalog, sondern in zusammenhängend lesbarer Form vor sich zu haben und damit die Fülle der literarischen und künstlerischen Ovid-Rezeption vor Augen geführt zu bekommen. Auf diese Weise kann das Buch auch Anregungen für die schulische und universitäre Unterrichtspraxis liefern, wobei dann die Aufgabe bei den entsprechenden Lehrenden bleibt, das Verhältnis zwischen Ovid und seinen Nachfolgern genauer analytisch zu fassen, etwa mit den Mitteln der Rezeptions- und Transformationstheorie. Und nicht zuletzt ist es schön zu sehen, dass R. mit sichtlicher Freude an seinem Gegenstand schreibt und dass es ihm ein tiefes Anliegen ist, den „unsterblichen Ovid“ auch tatsächlich im Gedächtnis der Nachwelt am Leben zu halten.

Das Buch wird abgeschlossen durch einen Katalog von „Beispielen für Rezeption der Mythen in der Musik“ (273-274), einen Bildnachweis, der auch als eine Art von Katalog dienen kann, sowie eine thematisch gegliederte Bibliographie.

Ein Hinweis noch auf einen echten Irrtum: Das Fresko mit Pyramus und Thisbe aus Pompei (75) stammt natürlich nicht aus dem 3. Jh. n.Chr., denn da hatte der Vesuv schon gut zweihundert Jahre zuvor dafür gesorgt, dass es für lange Zeit nicht mehr sichtbar war. Aber das nur der Vollständigkeit halber, nicht um dem Buch in irgendeiner Weise zu nahe treten zu wollen.

Ulrich Schmitzer (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)

April 2022

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

Armin Eich: Die Verurteilung des Krieges in der antiken Literatur, Münster: Aschendorff 2021, 275 S., 36, -- €

Dass Bücher ihr eigenes Schicksal haben, ist ein beinahe zu Tode zitierter Gemeinplatz (Terentianus Maurus: habent sua fata libelli). Doch im Falle von Armin Eichs Buch hat die Sentenz erschreckende Wahrheit gewonnen, denn wenige Monate nach der Veröffentlichung (und während diese Zeilen geschrieben werden) ist der Krieg im Herzen Europas angekommen, hat der von Wladimir Putin angeordnete Überfall auf die Ukraine die Frage nach Krieg und Frieden sowie der Haltung zu dieser Frage aus der Theorie in die Wirklichkeit geholt. Insofern ist die Lektüre auch ein Musterbeispiel für die Rezeptionsgeschichte, nämlich dafür, wie die jeweiligen aktuellen Kontexte die Lektüre leiten.

Armin Eich, Professor für Alte Geschichte an der Universität Wuppertal, hat weder ein pazifistisches Manifest geschrieben noch einfach eine als Kopiervorlage geeignete Anthologie von antiken Friedenstexten. Sein teils im Detail interpretierendes, teils umfangreichere literatur- und geistesgeschichtliche Epochen paraphrasierendes Buch ist durchaus komplex, so komplex wie das Thema, und zugleich herausfordernd (auch zum Widerspruch – dazu später mehr). Und das ist auch gut so: Denn selbst die beste Sache verträgt keine simplifizierende Reduktion auf ein moralisch einwandfreies, aber unterkomplexes Schwarz-Weiß.

Das erste Kapitel (12-22) ist gleich ein Meisterstück und behandelt Thersites, der im zweiten Buch von Homers Ilias als pedestrer Gegner der griechischen Heerkönige eingeführt wird. Sein Aufruf, die der Wortwahl kaum von derjenigen großer griechischer Heerführer, die in Momenten der Verzweiflung durchaus auch ihrerseits über den Abbruch des Krieges räsonierten. Aber die persönliche Disqualifizierung als neidisch, zänkisch und eben nicht ebenbürtig disqualifiziert auch seine Argumente, und das nicht nur in der Erzählung der Ilias, sondern auch in der Rezeption bis in unsere Tage (besonders bezeichnend ist das Verdikt des Aristokraten Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff über „die giftige Kröte, die ihren Geifer gegen die Besten spuckt“).

Diese Buchvorstellung soll ja nicht die eigene Lektüre ersetzen, deshalb will ich hier die Themen eher summarisch nachzeichnen (dieser Beschränkung fallen auch Isokrates und Dion sowie die spätantike Historiographie zum Opfer). Mit unverkennbarer Sympathie beschreibt Eich die Auffassung des Empedokles, der Friede gehöre genuin zur kosmischen Ordnung (23-31). Daran schließt sich der Blick auf die hellenistische Philosophie (einschließlich Lukrez) an und geht dem menschheitsgeschichtlichen Bild von der (verkürzt gesagt) ursprünglichen Golden Zeit und der Herrschaft der Dike nach (32-46). Das Thema greift Eich gegen Ende des Buches noch einmal auf, wenn er den im 4. Jahrhundert n.Chr. wirkenden Pythagoreer Iamblichos und dessen „Projekt eines allgemeinen Weltfriedens“ vorstellt (245-254).

Das athenische Drama ist mit Euripides (47-64) und Aristophanes (65-75) vertreten. Die Troierinnen und die Helena geben den kriegskritischen Stimmen von Sklaven und Frauen ein Forum, doch bezweifelt Eich, dass das männliche Publikum sich davon wirklich beeindrucken ließ. Den Herakles liest er als dramatisierte Pathologie von Gewalterfahrungen und Gewaltphantasien, wie sie auch in der Gegenwart sogar in Amokläufen endeten. Nicht ganz so gut wie die subtilen, gegen den athenischen main stream angehenden Friedensbotschaften des Euripides kommen die Stücke des Aristophanes weg, mag darunter auch der Frieden sein, da sich darin keine prinzipielle Absage an den Krieg fänden, sondern nur jeweils sich aus der Komödienkonstellation ad hoc ergebende.

An der Stoischen Philosophie (83-101) werden vor allem ihre friedliebenden Anfänge (namentlich durch den Schulgründer Zenon) hervorgehoben, während bei späteren, dank des Überlieferungsschicksals wirkmächtigeren Autoren (u.a. Cicero) die Gedankengänge vergröbert oder gar entstellt worden seien – nur Seneca geht als positive Ausnahme durch. Auch die augusteische Dichtung (102-136) erfährt durchaus Kritik, da sie insgesamt zu nahe an Augustus und der römischen Ideologie der Expansion des Reiches durch Angriffskriege sei. Die vorbehaltlos gewürdigte Ausnahme ist Tibull, vor allem sein Pax-Hymnus (Tib. 1,10), der gerade vor dem Hintergrund der Kriegszüge, an denen Tibull in der Entourage des Messalla gezwungenermaßen teilnahm, seine aktuelle Signifikanz erhält. Aber selbst Tibull muss sich anhören, dass seine Haltung zum Krieg individualistisch sei und nicht darauf abziele, weitere Kreise gegen das Militärische zu mobilisieren, und er aus der bequemen Sicherheit der Parkanlagen und Villen schreibe, nicht als Existentiell Betroffener.

Für die neronische Literatur (137-151) befasst sich Eich mit der bukolischen Poesie, Lucans Pharsalia (Singular, nicht Plural!) sowie Petrons Satyrica. Auch wenn Calpurnius Siculus die neue Goldene Zeit mit der Regierung Neros heraufziehen sieht, so ist doch die damit verbundene Friedensvision sehr nahe an entsprechenden biblisch-alttestamentarischen Vorstellungen wie bei Jesaja und Micha – näher, so Eich, als Vergils vierte Ekloge. Lucan attestiert er, dass er zwar intensive und schreckliche Kriegsbilder liefere, aber nicht aus einer prinzipiellen Ablehnung des Krieges heraus, sondern nur (oder „nur“?) weil die falsche Seite gesiegt hat. Der Gegentext dazu sei das in die Satyrica eingelegte, von Eumolp vorgetragene Bellum Civile, ein - so Eich – der härtesten Abrechnungen mit dem Imperialismus, da Krieg und Bürgerkrieg nicht durch fehlerhaftes individuelles Verhalten entstanden seien, sondern die unausweichliche Konsequenz der römischen Expansion.

Spannend ist der Umgang der Christen mit dem Themenkomplex Krieg und Militär (drei Kapitel: 161-244). Bis zur Konstantinischen Wende ist die Frage nach der christlichen Haltung dazu zwar eher marginal, aber doch recht eindeutig: Auch wenn es – in der Paulinischen Tradition der Staatsbejahung – keinen Aufruf zur massenhaften Kriegsdienstverweigerung oder Desertion gibt, so ist das militärische sacrarium im Sinne des Ersten Gebotes hochproblematisch (besonders dezidiert äußert sich Tertullian dazu). Darüber hinaus gehen die christlichen Autoren in der Fortsetzung alttestamentarischer Friedensentwürfe davon aus, dass Kriege ein Zeichen dafür sind, dass die Welt eben noch defizitär und das kommende Friedensreich noch nicht Realität geworden ist. Doch kaum haben sich die Machtverhältnisse geändert, ändert sich auch die Haltung von christlichen Autoren – ganz besonders deutlich am Beispiel des Lactanz auf dem Weg von Divinae Institutiones zu De mortibus persecutorum, von der Erfahrung der Ungerechtigkeit und des Leidens hin zum unbedingten Vernichtungswillen gegen die, die er als Feinde des Christentums sieht – si verbis audacia detur: vom Paulus zum Saulus.

Gegen die mit der neuen Einheit von Christentum und Macht einhergehende Befürwortung von Militär und Krieg als machterhaltendes, positiv zu sehendes Moment erhoben sich nur wenige Stimmen. So sind sowohl die Vita des Mönches Panchomius als auch die Acta Archelai von einer tiefen Skepsis gegenüber Soldatischem geprägt, ganz zu schweigen davon, dass Basilius Soldaten auf eine Stufe mit Mördern stellte, da ein Schwert nun einmal eine Mordwaffe sei. Dem schloss sich auch Paulinus von Nola an. Doch stammen diese antimilitärischen Stimmen von Autoren, die keine institutionelle Karriere anstrebten und deshalb auch keinen tatsächlichen Einfluss auf staatlich-kirchliche Entscheidungen hatten. Das stellte sich für Augustinus schwieriger und differenzierter dar, denn enthält De civitate dei die umfangreichste christliche Abrechnung mit der römischen Pazifizierungspolitik und die Absage an die militärische Durchsetzung von imperialen Ambitionen. Solange aber die göttliche universelle Ordnung noch nicht erreicht ist, können auch Friedliebende dazu gezwungen werden, zu den Waffen zu greifen. Der von Eich S. 238 zitierte Satz ist im Frühjahr 2022 von geradezu erschreckender Aktualität: iniquitas enim partis adversae iusta bella ingerit gerenda sapienti.

Wenn man das Buch als groß angelegten Überblick über das Friedensthema von Homer bis zur Spätantike liest, ist man überaus beeindruckt von der Weite des Blicks aber auch vom Mut des Verfassers, sich auf ein solches Unternehmen einzulassen. Wenn man konkrete Auskunft zu einzelnen Epochen oder Autoren sucht, stellt sich die Sache differenzierter dar und es gibt sehr wohl Aspekte, die zum Widerspruch herausfordern (einiges dürfte schon aus meinem bisherigen Referat spürbar geworden sein), etwa die eher aleatorische Auswahl der angeführten Forschungsliteratur oder die häufig zu verspürende Tendenz, den Autor mit seinem Text gleichzusetzen oder. Für letzteren Aspekt ein Beispiel aus dem Abschnitt über Ovid (der ganz offenkundig nicht zu Eichs Lieblingsautoren gehört): Wenn Eich dem (für sich genommen in der Tat ziemlich martialischen) Distichon Ov. fast. 5,59-60 attestiert, es schmecke „schon ziemlich nach Reichsparteitag“ (S. 135), und darin einen Beleg dafür sieht, dass der Dichter auf seine alten Tage sich zu patriotischer Größe aufgeschwungen habe, dann darf man dagegenhalten: Dieses Lob des Mars ist Teil der Diskussion um die Bedeutung des Monatsnamens Mai, die von drei Musen (Polyhymnia, Urania, Calliope) geführt wird und die (anders als beim Venusmonat April) auch nicht zu einem eindeutigen Ergebnis gelangt. Vielmehr bleibt der Erzähler der Fasti am Ende ratlos zurück und weiß nicht, ob er einer der Musen oder überhaupt keiner glauben darf. Die inkriminierten Verse kommen also gerade nicht mit auktorialer Beglaubigung daher, sondern sind einer dezidiert als unzuverlässig angeführten Quelle in den Mund gelegt (vgl. etwa die ausführliche Behandlung der Passage bei Johanna Löhr, Ovids Mehrfacherklärungen in der Tradition aitiologischen Dichtens, Stuttgart/Leipzig 1996, 214-291). Es ist eben nicht so einfach mit der Gesinnung Ovids und überhaupt der Dichter. Dies ist ein Beispiel dafür (und gerade im Abschnitt über die augusteische Literatur finde ich eine Reihe davon), wie man mit gutem Grund auch deutlich anderer Meinung sein kann als Eich, ohne dass dadurch die Argumentation in Bausch und Bogen verworfen werden müsste.

Im Gegenteil: Das was Eich auf der letzten Seite seiner Darstellung schreibt, verdient vorbehaltlos unterstrichen und verbreitet zu werden (270): „Dieses Buch sollte vor allem daran erinnern, dass trotz aller Skandalisierung und Tabuisierung im griechischen und römischen Altertum Menschen den Mut gefunden haben, dem Krieg als menschlicher Aktionsform eine Absage zu erteilen.“ Ob das so entstandene Corpus im Lateinunterricht Caesar ersetzen soll (so der abschließende Satz Eichs) oder ob man es nicht auch aushalten muss, dass die Römer (und Griechen) nicht in allen Belangen untadelig und vorbildlich sind und dass das auch im altsprachlichen Unterricht abzubilden ist – das ist eine so alte wie immer neu zu führende Diskussion – ein weites Feld.

Ulrich Schmitzer (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)